Logistics ViewDXやデジタルツインの時代にこそ日本企業らしい経営で勝負を(菊澤研宗氏)

コロナ禍で世界のパラダイムが揺さぶられる中、注目が集まる「ダイナミック・ケイパビリティ(変化対応的な自己変革能力)」。それは、「成功している」あるいは「成功した」日本企業の本質を特徴づける能力であり、多くの企業が喫緊の課題として取り組んでいるDX(デジタルトランスフォーメーション)とも好相性だといいます。慶應義塾大学商学部・大学院商学研究科の菊澤研宗教授にお話を伺いました。

慶應義塾大学商学部 大学院商学研究科教授

菊澤 研宗 様

Kenshu Kikuzawa

先生の研究テーマである「ダイナミック・ケイパビリティ」が注目を集めています。

ダイナミック・ケイパビリティはカリフォルニア大学バークレー校のデビッド・J・ティース教授が1990年代に提唱した概念で、「変化対応的な自己変革能力」と訳しています。欧米では当時から話題になっていましたが、日本ではあまり注目されませんでした。最近注目され始めたのは、おそらく経済産業省の『2020年版ものづくり白書』に掲載されたからだと思います。

ダイナミック・ケイパビリティは「成功している」あるいは「成功した」日本企業の本質を特徴づける能力ですから、変化の激しい社会を生き抜くために必要な能力として受け止められているのではないでしょうか。

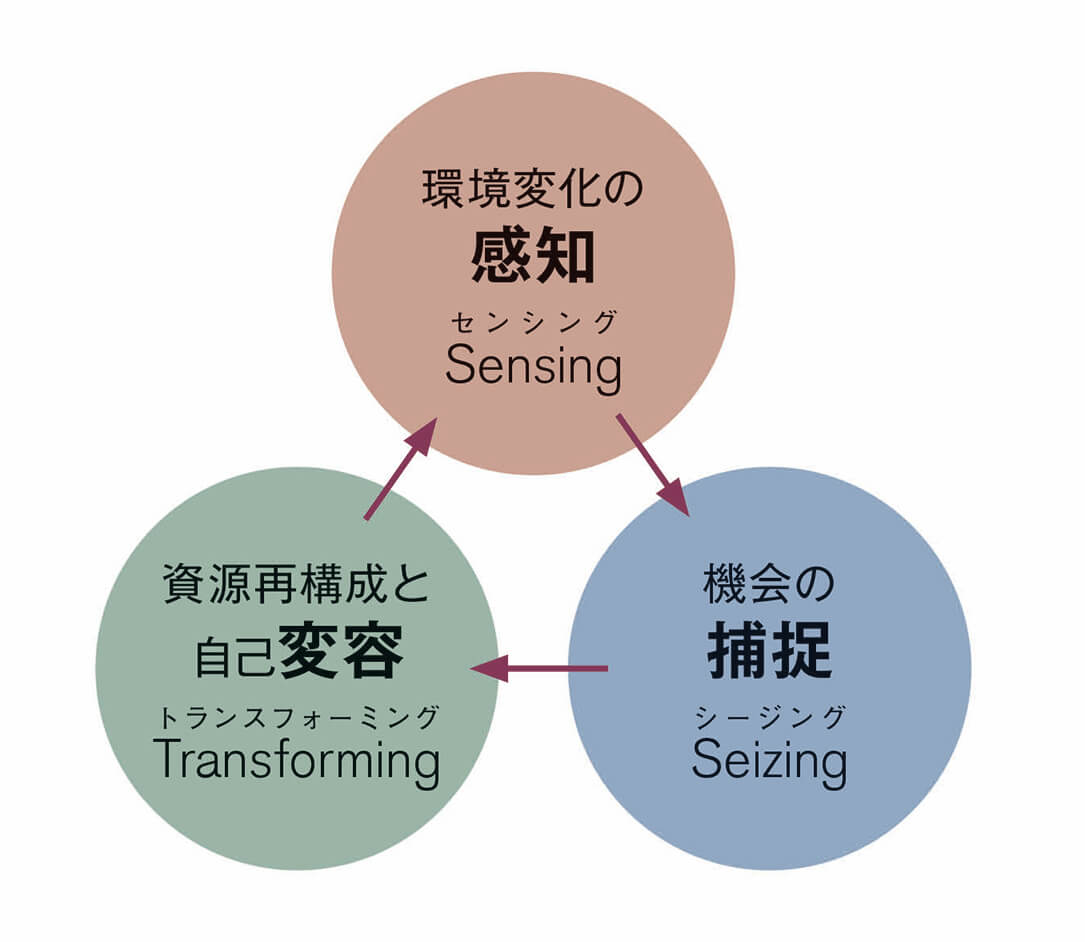

図1 ダイナミック・ケイパビリティの3つの能力

90年代と比べると、グローバル化やデジタル化が進み、社会環境は大きく変化しました。

最近はニューノーマルという表現が使われています。これはコロナ禍およびアフターコロナでの新しい生活様式に限らず、変化の激しい環境や不安定な状態が常態化することを意味する言葉だと捉えるべきでしょう。グローバル化した社会では、世界のどこかで起きた変化の影響を少なからず受けることになります。

そこで適正に対処するには、変化の兆しをいち早く察知する必要があります。そして、変化の中に必ずあるチャンスを捕捉し、自ら変容することで持続的な競争優位が得られるのです。

重要なことは「ゼロから挑戦するのではなく、すでにある資源を再構成して変革する」ということ。この一連の流れを生み出すのがダイナミック・ケイパビリティで、「環境変化の感知(センシング)」「機会の捕捉(シージング)」「資源再構成と自己変容(トランスフォーミング)」という3つの能力で構成されています(図1)。

DXやデジタルツインにも

欠かせないのは人間の暗黙知

DX(デジタルトランスフォーメーション)とダイナミック・ケイパビリティの相性が良いのは、3つ目のトランスフォーミングのことでしょうか。

それだけではありません。DXとはデジタル技術を駆使して、より良い社会にしていこうという取り組みです。つまり、DXを推進することでさまざまなデータを一括収集・処理できる環境が整いますから、変化を感知するセンシングや、チャンスを見出すシージングの能力が向上し、これまで以上に多くの気付きを得られると期待されるのです。

このDXと並んで注目しているのが仮想空間に現実世界を再現するデジタルツインです。コンピュータ上でも現実に近いシミュレーションができるので、生産現場ならば機械の故障やトラブル等の予測精度が高まるほか、新しい装置やシステムの研究開発にも活用できるとされます。

デジタルツインの発想そのものはすばらしいのですが、欧米では人間を排除する方向でデジタルツインを推進しているようで、日本とは思想が違うと感じています。欧米では雇用においても個の権利が尊重されるので、配置転換や組織改革に対して必ず反発が起こり、場合によっては事業が止まってしまいます。経営者にしてみれば、命令に忠実な機械の方が扱いやすいわけで、それが人間の排除という思想につながっているのかもしれません。

デジタル化を進める上で人間と機械はどのように共存していくべきでしょうか。

機械は人間の仕事を代替するために設計されていますから、良い機械やシステムを作るには手本となる人間が必要です。

製造業では現在も、熟練工の暗黙知に頼っている事例が多数あります。言葉で説明できない熟練の技を機械で再現するのは簡単ではありませんが、最近では、暗黙知の典型と言える自転車を乗りこなせるロボットが開発されているので、暗黙知を形式知にする技術は磨かれてきていると思います。日本は欧米式の人間を排除するデジタルツインではなく、人間の暗黙知を生かすデジタルツインに挑戦すべきでしょう。

日本はDXで出遅れたと言われますが、熟練工を多数擁しているので、暗黙知を扱う分野には希望があります。DXで収集したデータの解析にしても、そこから何を読み取るのか、高次の判断は人間にしかできません。統計学の専門家はデータを見ると信ぴょう性や正確性を判断する直感が働くそうで、その能力は熟練工の暗黙知と似ています。将来的には人工知能(AI)が解析を担うでしょうが、基盤となるモデルは専門家の暗黙知にあり、AIは人間のデータから帰納法的に学んでいくことになるのではないでしょうか。

良い時もあれば悪い時もある

社員が愛社精神を持つ企業は強い

日本企業がダイナミック・ケイパビリティを発揮し、変革していくには何が重要でしょうか。

重要なのは3つ目のトランスフォーミングにおける資源再構成です。これは組織論とも関係があって、かのドラッカーは、最良の組織の姿はオーケストレーション(オーケストラと指揮者の関係)だと表現しました。オーケストラに所属する演奏者は一人ひとりがその楽器の専門家です。指揮者は彼らの演奏技術を高めるために存在しているのではなく、それぞれの個性をどう生かしてオーケストラ全体を描き出すのか、というところに存在価値があります。

このように、個や部分を寄せ集めた全体ではなく、あるまとまりとなることで意味を持つ全体の構造や性質のことをドイツ語でゲシュタルトと言います。言語も同様で、cとaとtを単体で見れば、ただアルファベットがあるだけですが、「cat」と並べると、全体として「猫」という意味を持ちます。

同様にメンデレーエフの周期表もゲシュタルトです。当時分かっていた63個の元素を規則正しく並べてみると、いくつもの空欄が見つかり、メンデレーエフはそこに未発見の元素があると考えました。実際その通りに元素が発見されていき、現在元素は118個まで増えましたが、周期表というゲシュタルトがあったからこそ見つけられた元素は少なくありません。

ゲシュタルトがあれば資源再構成に必要なことが見えてくる、ということですね。

ゲシュタルトの表現方法は理念なのかビジョンやミッションなのかは分かりませんが、組織としてゲシュタルトを持っていて、そのゲシュタルトに社員が共感している組織は強いです。ゲシュタルトは社内外の人が「これぞ、〇〇社!」と言えるようなものであり、究極的には愛社精神に現れます。

コロナ禍で経営が厳しくなった航空会社では一部社員が航空業界以外の企業に出向しています。他社の社員を一時的に受け入れる企業もすごいですが、多くの社員が出向に応じたことにも驚きました。これは愛社精神にほかならず、いずれまた元の会社で働きたいと思っていることの現れでしょう。欧米ではまず考えられませんが、このように柔軟に対応できることが日本企業の強みであり、日本に長寿企業が多い理由でもあります。

昔は良かったと主張するつもりはありませんが、日本の古き良き経営とダイナミック・ケイパビリティの相性が良いのは事実です。たとえば総合職は転勤の辞令が出れば受け入れてくれる存在でした。かつてほど転勤を発令することはなくとも、組織としては変化にあわせて、適材適所に人を配置していくためにも、人を動かせなければ困ってしまうわけで、必要な柔軟性は残しておくべきです。

法改正や社会の変化を捉えることが

自己変容のトリガーに

ダイナミック・ケイパビリティを発揮して成功した事例を教えてください。

富士フイルムは典型的な好事例です。写真フィルム市場が縮小して主力事業の存続が危ぶまれる中、社内の知識、技術、資源を再構成して新規事業を成功させ、第二の創業を成し遂げました。富士フイルムが化粧品業界に進出すると聞いたときは驚きましたが、ゼロから技術開発を行ったわけではなく、写真フィルムに使われているコラーゲンの技術をベースにしています。さらに、化粧品は流通形態が特殊で、新規参入の富士フイルムが同じルートで売っていくことは難しいため、通信販売から立ち上げました。化粧品事業の成功を受けて、新たに再生医療にも取り組んでいます。

ロート製薬も同様で、目薬市場が成熟したことから、新たに化粧品事業を立ち上げて、成功を収めています。既存の化粧品メーカーはブランド戦略に多くのリソースを割いているので、ロート製薬では塗り薬のメンソレータムで培った技術を生かして、高濃度ビタミンCなど機能性を打ち出しました。その後、漢方薬市場にも進出しています。

これらの背景にあるのは法改正です。フィルムや目薬といった主力事業が転換期を迎える中、薬事法改正という変化を捉えたことが資源再構成と自己変容につながりました。これぞダイナミック・ケイパビリティと言えます。

法改正のような外的変化がなくても、ダイナミック・ケイパビリティは発揮できますか。

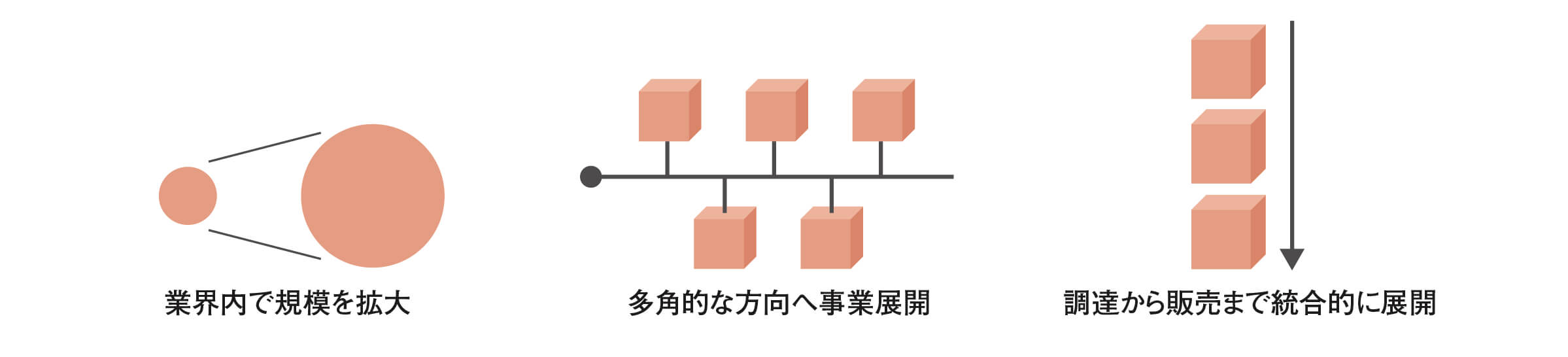

もちろんです。企業が成長する方向性は3つあります(図2)。1つ目は水平的な方向。業界内で規模を拡大すれば、規模のメリットが発生して競争優位が得られます。ただし、独占化が進めば独占禁止法に抵触する可能性があります。2つ目は多角的な方向。複数の製品を別々に作るよりは同じ会社で製造する方がコスト削減効果が得られる場合があります。鉄道会社の事業展開はこの種の多角化です。3つ目は垂直的な方向。部品調達から製品の製造販売までを統合的に扱うもので、事例は豊富ですが、実はこれが研究者の間で議論の的でした。

論点は独占禁止法に抵触するかどうか。技術的に必要な取引ならば長期契約でよく、統合する必要はありません。ティース教授の師ウィリアムソン教授は、企業間の取引では相互に駆け引きが発生し、それが負担になるので統合すると主張しました。つまり垂直統合の主目的は効率性の追求ではないので、独占化に向かうことはなく独禁法に抵触しないと結論付けたのです。

画面を拡大してご覧下さい。

図2 企業が成長する方向性

これに対してティース教授は、垂直統合の目的は、能力(ケイパビリティ)にもかかわっていると主張しました。象徴的なのがアップルです。次々に開発する製品には新しい技術が使われていますから、店頭でも来店客に十分な説明が必要です。しかし既存の小売店にその能力を求めるのは難しいので、垂直的に直営のアップルストアを展開したというわけです。

ダイナミック・ケイパビリティという概念が誕生した背景、興味深いですね。

アップルのように必要性に基づいて資源を再構成し、垂直方向のケイパビリティを拡張する、あるいは新しい技術やイノベーションに対応できる企業を買収するという形で、垂直方向に拡張するケースは多々あります。その戦略を考えるベースがゲシュタルト(全体性)であり、日本企業の場合は究極の強みである愛社精神があって初めてダイナミック・ケイパビリティが生きてくると言えます。特に製造業には自分の会社を愛する社員が多いですから、経営陣にはそのことを忘れないでほしいと願っています。

菊澤 研宗

1957年生まれ。慶應義塾大学商学部卒業、同大学大学院博士課程修了後、防衛大学校教授などを経て、2006年から現職。この間、ニューヨーク大学スターン経営大学院、カリフォルニア大学バークレー校客員研究員。現在、日本経営学会理事などを務める。『成功する日本企業には共通の本質があるーダイナミック・ケイパビリティの経営学』朝日新聞出版 2019年、『ダイナミック・ケイパビリティの戦略経営論』中央経済社 2018年、『改革の不条理』朝日文庫 朝日新聞出版 2018年、『組織の経済学入門 改定版』有斐閣2016年など著書多数。

- ※当記事は「DAIFUKU NEWS No.231」(2021年7月発行)掲載の「Logistics View DXやデジタルツインの時代にこそ日本企業らしい経営で勝負を」をもとに再構成したものです。