気候変動

基本的な考え方

ダイフクグループは、国際的な枠組みである「パリ協定」や「地球温暖化対策の推進に関する法律(温対法)」「エネルギーの使用の合理化等に関する法律(省エネ法)」などの気候変動に関する法規制を支持し、脱炭素社会やSDGsの実現に向けた環境経営を推進しています。エネルギー使用量の削減やモノづくりを通じた環境貢献に積極的に取り組み、エネルギー使用量、CO2排出量などを定期的に行政に報告しています。

「ダイフク環境ビジョン2050」では、「気候変動への対応」を重点領域の1つとして設定し、製品・サービスを通じたCO2排出量の削減やサプライチェーン全体でのCO2排出量の削減、再生可能エネルギーの導入などに取り組んでいます。

今後もステークホルダーとの対話を通じて事業活動および製品・サービスの改善に努め、社会の発展に貢献するとともに、企業価値向上に挑戦していきます。

TCFD提言に基づく開示

当社は、2019年5月にTCFD※(気候関連財務情報開示タスクフォース)提言への賛同を表明し、TCFD提言の気候関連財務情報開示の中核要素であるガバナンス、戦略、リスク管理、指標と目標に沿って情報を開示しています。2023年度に改めて財務影響評価・シナリオ分析を実施し、2024年度に開示内容の更新を行いました。

- ※Task Force on Climate-related Financial Disclosures

ガバナンス

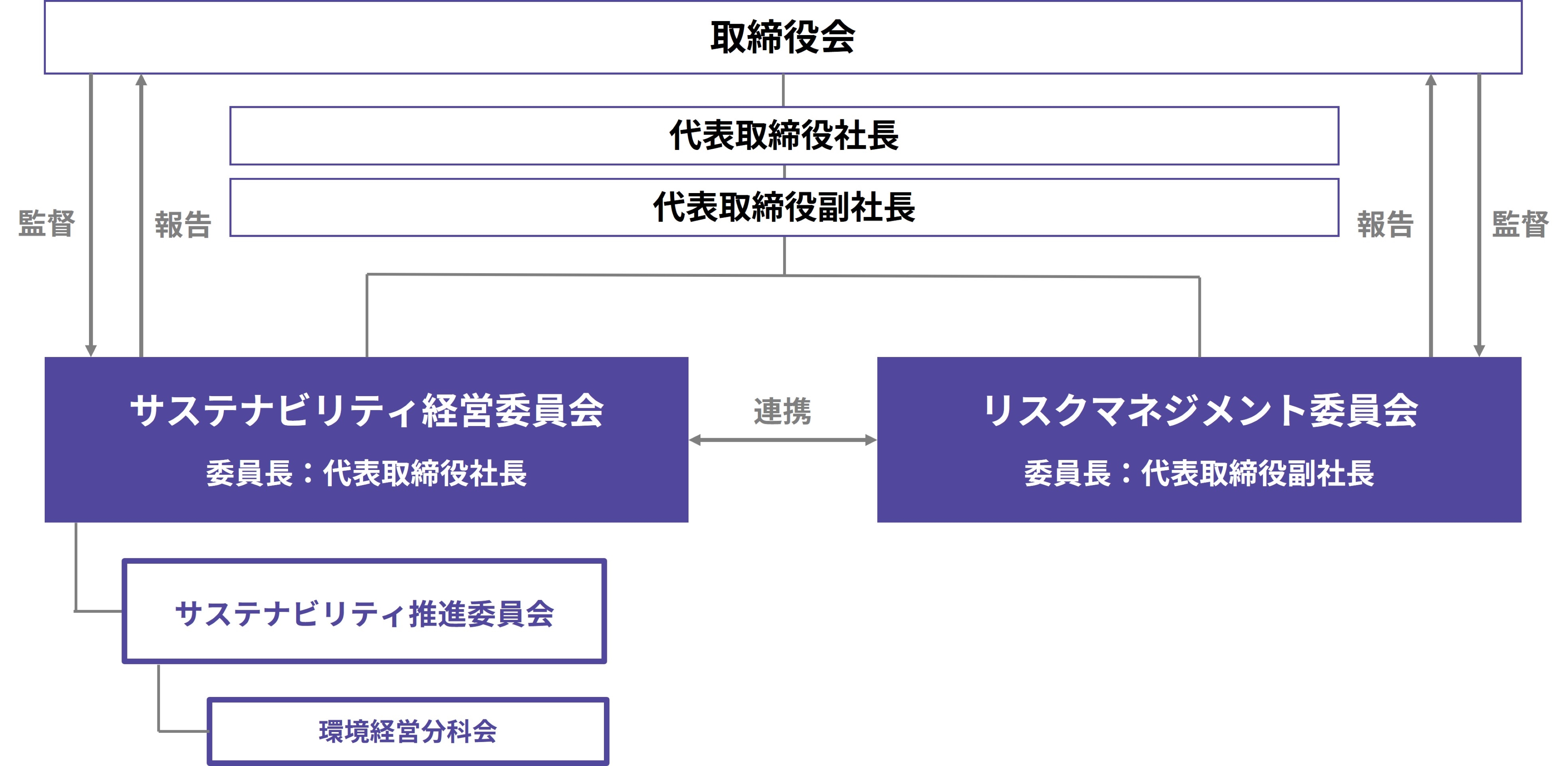

画面を拡大してご覧下さい。

気候関連のリスクおよび機会に対する監督・執行体制

取締役会は、気候関連のリスクや機会に対応するための経営戦略をはじめ、中長期的な企業価値の向上に向けた取り組みを監督します。取締役会においては、代表取締役であるCEOが気候関連のリスクおよび機会の監督に対して責任を負っています。取締役会のメンバーは、研修や有識者との意見交換、お客さまとの対話等を通じて、気候関連課題を含むサステナビリティ課題への見識を高めることで、当社グループの取り組みを監督するためのスキルおよびコンピテンシーの向上を図っています。

また、当社は気候関連課題を含むサステナビリティ課題についての重要事項を取締役会へ報告、上程するサステナビリティ経営委員会を設置しています。当委員会では、中長期的な企業価値の向上に重きを置いた経営戦略上の重要な議論、計画の進捗・成果の確認などを行います。さらにその傘下にあるサステナビリティ推進委員会および環境経営分科会は、サステナビリティ経営委員会と連携し、経営戦略に基づいた実務レベルのより具体的な施策を検討・実行する役割を担っています。

各組織の役割

| メンバー | 役割 | |

|---|---|---|

| 取締役会 | 議長:代表取締役社長 取締役(社内5名、社外5名) |

|

| サステナビリティ経営委員会 | 委員長:代表取締役社長 代表取締役副社長、コーポレート部門長、事業部門長、グループチーフオフィサーほか |

|

| リスクマネジメント委員会 | 委員長:代表取締役副社長 コーポレート部門長、事業部門長、グループチーフオフィサーほか |

|

| サステナビリティ推進委員会 | 委員長:代表取締役副社長 コーポレート部門長、事業部門長、グループチーフオフィサーほか |

|

| 環境経営分科会 | リーダー:テーマに応じて選任した取締役もしくは執行役員 各事業部門・コーポレート部門から選任した社員 |

|

気候関連目標のモニタリングとインセンティブ

気候関連課題に対する計画・目標は、2023年度までサステナビリティアクションプランにて設定し、旧サステナビリティ委員会で進捗管理をしていましたが、2024年度以降は中期経営計画の枠組みの中でサステナビリティ経営委員会が進捗管理を行い、取締役会が監督しています。

また、2024年度より社内取締役を対象とした役員報酬制度を改定しており、業績連動報酬の支給基準において、気候関連の評価指標も考慮して評点を算出することとしています。賞与についてはCO2排出量削減目標の進捗状況、株式給付信託(BBT)については外部のESG評価機関(MSCI、FTSE、CDP)における評価とCO2排出量削減目標の達成度が評点の算出基準に含まれています。

気候関連の取締役会等での議題(2024年度)

| 取締役会 |

|---|

|

| サステナビリティ推進委員会(2回開催) |

|

戦略

1. 気候関連のリスクおよび機会の特定

気候関連のリスクおよび機会の洗い出し

事業運営に影響を与える気候変動要因は、脱炭素社会に向けた規制強化や低炭素化に向けた技術の進展、気候変動対応による市場の変化、気候変動による災害等の頻発等が挙げられます。当社グループの事業内容を踏まえ、各要因によって引き起こされる気候関連の移行リスク・物理的リスク・機会を洗い出しました。

当社事業に影響する主な要因

画面を拡大してご覧下さい。

気候関連のリスクおよび機会の評価

洗い出した移行リスク・物理的リスク・機会の項目に対して、当社グループの事業への影響度の大きさを定性・定量で評価し、これらの結果を、「リスク発現・機会実現までの期間」「リスク発現・機会実現の可能性」「財務影響度」を軸に、以下の通り整理しました。それぞれのリスクおよび機会について、適切な対応策を実行していきます。

下記表の「期間」「可能性」「影響度」の定義は以下の通りです。

| 期間 | 短期:3年未満、中期:3~10年、長期:10年以上 |

|---|---|

| 可能性 | 小:やや不確実、中:中間、高:やや確実 |

| 影響度 | 売上高 小:60億円未満、中:60~600億円、大:600億円以上 利益・コスト 小:6億円未満、中:6~60億円、大:60億円以上 |

当社グループにおける重大リスク・機会

- ※横にスクロールしてご覧ください。

| 分類 | 気候変動ドライバー | 主なリスク・機会 | 期間 | 可能性 | 影響度 | リスク・機会への主な対応 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 移行リスク (1.5℃シナリオ) |

政策規制 | 炭素価格等のGHG排出規制強化、カーボンプライシング導入 | 工場、事業所で排出するGHGへの炭素税導入による操業コスト増加 | 長期 | 高 | 中 | ①グループ一体でのスコープ1・スコープ2の削減 |

| 材料調達、輸送への炭素税導入またはGHG削減対応による調達コストの増加 | 長期 | 中 | 中 | ②サプライチェーンでの環境負荷低減 | |||

| 市場 | 脱炭素技術開発の進展 | 金属材料・レアメタルの需要増による部品調達コストの増加 | 中期~長期 | 小 | 中 | ||

| 評判 | 気候変動問題に対する取り組み評価の厳格化、情報開示要請の高まり | 自社イメージ悪化による株価の下落、投資対象除外による資金調達コストの増加 | 長期 | 小 | 中~大 | ③気候変動に関する開示情報の充実化 | |

| 物理的リスク (4℃シナリオ) |

急性 | 洪水、台風、高潮等の気象災害の増加・激甚化 | 拠点損傷や操業停止、サプライチェーン寸断による操業停止、代替品調達 | 短期~長期 | 高 | 中~大 | ④リスクアセスメントとリスク低減策の実施 |

| 慢性 | 海面の慢性的な上昇 | 海面上昇による拠点の移転 | 長期 | 小 | 小 | ||

| 熱波および慢性的な気温上昇 | 気温上昇による空調コスト、メンテナンスの増加、ヒートストレスによる生産性の低下 | 短期~長期 | 高 | 中 | ⑤労働環境の維持・改善 | ||

| 干ばつ等による水リスクの増加 | 干ばつによる稼働率の低下 | 短期~長期 | 中 | 小 | ⑥水使用量の削減 | ||

| 機会 (1.5℃シナリオ) |

製品・サービス | 環境規制強化による電子機器への省電力要請の高まり | 半導体需要増による半導体ライン向け製品売上の増加 | 中期 | 高 | 中 | ⑦半導体需要への戦略的対応 |

| EVシフト(EV、FCVの普及) | EV化に伴う自動車製造ライン増設による自社製品の売上の増加 | 中期~長期 | 中 | 小 | ⑧自動車のEV化への対応 | ||

| IoTを活用した低炭素化の進展 | AI、IoT関連製品の需要増による売上の増加、および活用によるコスト削減 | 中期~長期 | 中 | 中 | ⑨事業へのIoT、ICT、AI等先端技術の活用 | ||

| フードロスをはじめとした廃棄物削減要請の高まり | コールドチェーンに関連する物流・倉庫施設向け製品の売上の増加 | 中期~長期 | 高 | 中 | ⑩コールドチェーン・eコマース需要への対応 | ||

| 低炭素化のための作業の効率化・省人化・省エネ要望の高まり | 生産・物流の効率化・オートメーション化に寄与する製品・サービスの売上増加 | 中期~長期 | 高 | 中 | ⑪マテハンシステムの環境価値と社会価値の追求 | ||

気候関連のリスクおよび機会への主な対応

特定した重大リスク・機会に対して、当社グループでは「ダイフク環境ビジョン2050」を掲げ、「マテリアルハンドリングシステムが環境負荷ゼロで動く世界を実現する」という方針のもと、以下の取り組みを進めています。

- ①グループ一体でのスコープ1・スコープ2の削減

- 2023年度、2030年に向けたグループの環境目標をより高い水準へと改定し、CO2排出量の削減目標についてはSBT(Science Based Targets)イニシアティブより認定を取得しました。スコープ1およびスコープ2は2018年度を基準年として、2030年にグループ全体で60%削減することを目標とし、CO2削減効率の高い案件に集中して設備投資を進め、目標達成に向けて計画的に取り組んでいきます。

事業活動においては、ICP(内部炭素価格)制度の導入によりグループ内のGHG削減意識を醸成するほか、グローバルでのエネルギー監視・管理体制の構築を目指し、生産拠点における「エネルギーの見える化」を進めるとともに、省エネルギー活動に取り組んでいます。具体的には、照明のLED化、空調・コンプレッサーの高効率化、生産設備・生産手法の見直しなどを計画的に行っています。再生可能エネルギーの導入については、2030年に向けた目標を設定し、太陽光による自家発電システムの新設、グリーン電力の導入、および非化石証書購入などを国内外の生産拠点を中心に進めています。 - ②サプライチェーンでの環境負荷低減

- 当社の経営理念・グループ行動規範に則り、グループの調達方針を策定しています。その中で、環境負荷低減について「環境保全に関連する法令、規制や協定を遵守するとともに、より環境負荷の低い製品・サービスを優先的に調達します。必要に応じて取引先への指導・支援を行い、気候変動や生物多様性保全等の環境課題にサプライチェーン全体で取り組みます。」としています。また、2023年度、当社グループは持続可能な調達活動を行うための新たな基準として「サステナブル調達ガイドライン」を策定しました。本ガイドラインは、多岐にわたる社会課題の解決に向けてサプライチェーン全体でさらなる取り組みを推進するため、2017年度に策定した「CSR調達基準」を全面改定したものです。今後、サプライチェーンにおけるリスクを把握・軽減するため、取引先に対して本ガイドラインの周知・浸透を図るとともに、その遵守状況の確認や監査を実施する予定です。

また、取引先におけるCO2排出量削減に向けた当社独自の取り組みとして、「サプライチェーンCO2削減プログラム」を2023年度に開始しました。この取り組みは、国内の主要な取引先に対し、CO2排出量削減目標の設定と排出量削減の取り組みを要請するもので、2024年は国内主要取引先150社を対象にCO2削減に向けたオンライン説明会を実施し、サプライヤーのCO2排出量データの収集を開始しました。今後、2030年目標の達成に向けて情報共有や削減支援などエンゲージメント活動を推進していきます。 - ③気候変動に関する情報開示の充実化

- ウェブサイトや統合報告書(ダイフクレポート)を中心に気候関連情報を発信し、MSCI、FTSE、Sustainalytics、CDPなどの評価機関への積極的な開示対応とともに、投資家との直接対話を行っています。また、年に1回、当社の成長戦略などについて機関投資家と対話する場としてIR Dayを開催し、サステナビリティ関連情報も含めてご説明する機会を設けています。なお、グループのCO2排出量(スコープ1、2、3の一部のカテゴリ)実績に関しては、第三者検証を経て開示しています。

- ④リスクアセスメントとリスク低減策の実施

- 当社では定期的にリスクアセスメントを実施しています。台風や洪水を含む自然災害を経営成績等に重大な影響を与える可能性がある重要なリスクとして特定しており、事業継続計画(BCP)の実効性向上のため、自然災害発生時の被害規模極小化に向けて取り組んでいます。さらに自治体のハザードマップをもとに、主要拠点を対象に大雨・洪水のリスクレベルを確認し、生産拠点における排水処理対策などを実施しています。また、暴風雨や洪水が多いと想定されるアジア圏では、排水ポンプや土嚢の配備、水害を含む自然災害による損害を補償する保険への加入などの対応を行っています。

- ⑤労働環境の維持・改善

- 中央安全衛生委員会主導の下、各部署・現場にてリスクを考慮し、高効率空調やスポットクーラーの導入、作業者への空調服支給などを実施しています。また、気温上昇による労働環境の悪化が生産性の低下をもたらすことを想定し、主要生産拠点やお客さま先の設備の工事・サービス業務における熱中症対策として、建屋内外の気温上昇を防止するため、屋根や壁への遮熱塗料の塗布、屋根材・壁材の二重折板による断熱、床材へのウレタン樹脂の使用などを行っています。

- ⑥水使用量の削減

- 当社は、「ダイフク環境ビジョン2050」における2030年目標において、水使用量売上高原単位を2018年度比で60%削減することを掲げており、生産拠点およびオフィスにおける節水に努めています。2022年度は滋賀事業所の最も水使用量の多い工場棟において、油圧設備にメーターを取り付け、水使用量の見える化に取り組みました。油圧設備は冷却時に水を使用しますが、設備不稼働時にも多くの水を消費していることが判明したため、油圧タンクの配管に温度センサーを取り付け、一定の油温時のみ冷却するシステムを導入しました。この取り組みにより、2023年度の当該設備における年間水使用量を前年度比で約45%削減できました。今後、そのほかの生産拠点においても現状把握を進め、目標達成に向けた取り組みを進めていきます。

- ⑦半導体需要への戦略的対応

- 半導体需要が高まる中、当社の顧客である半導体メーカー各社は設備投資を積極化させています。半導体メーカーに導入される当社のマテリアルハンドリングシステムの多くは24時間365日稼働しており、その電力使用によるCO2排出量も多くなるため、省エネ性能の高いシステムが求められています。当社は、製品の稼働に伴うCO2排出量(スコープ3カテゴリ11)について2030年を見据えた定量的な目標を設定しており、製品性能と省エネ性能の両立を目指した開発力の強化や、メーカーとの協業による製品開発等を進めています。また、今後半導体への需要増加が見込まれる中国において、半導体向け製品を生産する新工場を増設し、生産体制の強化を図っています。

- ⑧自動車のEV化への対応

- 当社は、製品の開発段階から環境に配慮するとともに、既存の環境配慮製品の改良にも取り組んでいます。当社のお客さまは 「EV車へのシフト」という事業環境変化に直面されています。自動車生産ラインでは、EV化により搬送物の重量が増加しているため、既に納めたマテリアルハンドリングシステムについても、搬送重量増への改造対応が必要となります。当社は、マテリアルハンドリングシステムの軽量化、省スペース化やシステム改造が容易となるような開発を実施することで、顧客のニーズに対応しています。

- ⑨事業へのIoT、ICT、AI等先端技術の活用

- 産業機器・装置におけるAI・デジタル技術の導入が加速しており、IoT関連製品に関する市場要求は著しく変化すると予想しています。また、グローバルで製造業の設備投資増加に伴い、IoTを活用した低炭素化が進展することから、産業用IoT関連製品の需要増が考えられます。これらに対応するべく、基礎技術の開発およびAIなどの応用技術開発の強化、需要拡大に向けた生産体制の構築に取り組んでいます。また、これらの先端技術の事業活動全般への横断的な導入・活用を進めています。

- ⑩コールドチェーン・eコマース需要への対応

- 気候変動の影響により、コールドチェーンやeコマースへの需要が高まり、当社製品・サービスへの需要拡大が見込まれます。現在、アジア・インド・北米地域への事業展開を図っており、今後の需要拡大に向けた生産体制の構築・強化を推進しています。

- ⑪マテリアルハンドリングシステムの環境価値と社会価値の追求

- 物流や生産現場での作業の効率化や省エネルギーなどについて顧客のニーズが高まる中、製品における環境価値と社会価値の両立を目指しています。当社では、製品開発時にLCA(Life Cycle Assessment)を実施し、ライフサイクル全体における従来製品比でのCO2の削減等に取り組んでいます。こうした環境価値に加え、製品導入による作業の効率化、仕分けや保管能力の向上などの社会価値も合わせて考慮したサステナビリティ性能評価を実施しており、提供価値の可視化、向上を図っています。

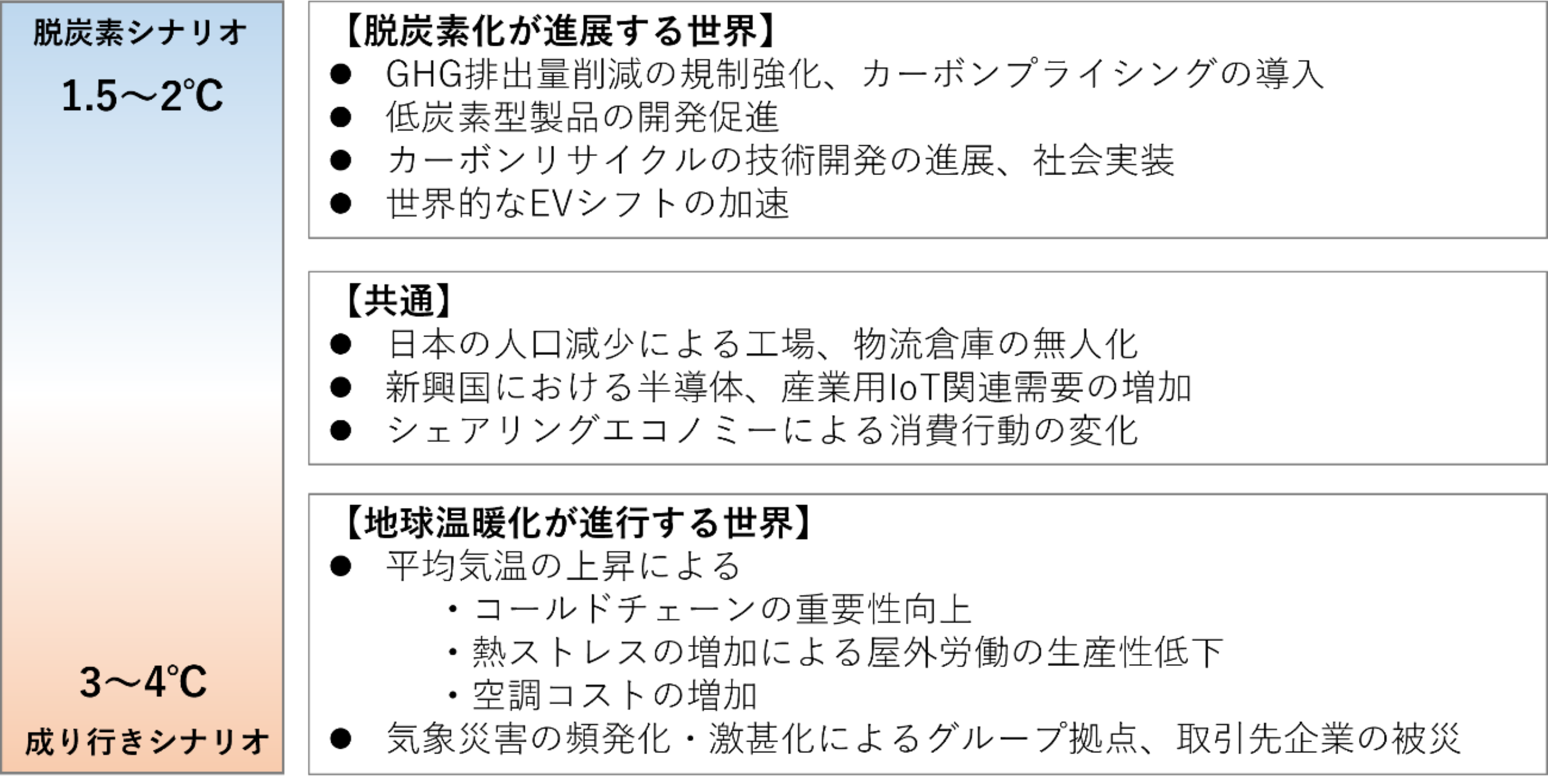

2. 重大リスクのシナリオ分析

気候関連のリスクおよび機会を特定した項目のうち、今後顕在化する可能性が高く、重大な事業影響を与えるリスクについてシナリオ分析を実施しました。シナリオは、国際エネルギー機関(IEA:International Energy Agency)や、気候変動に関する政府間パネル(IPCC:Intergovernmental Panel on Climate Change)によって示されているものを参照しました。

移行リスク

移行リスク・機会は、炭素税(カーボンプライシング)導入による操業コストの影響について、関連するエネルギーコストと併せて、以下のシナリオを設定して分析を行いました。炭素税は、将来想定されるGHG排出量(スコープ1およびスコープ2)を、当社グループ2030年売上予測、排出量削減目標を基に、排出量削減を進めた場合(脱炭素シナリオ)とそうでない場合(成り行きシナリオ)とで算出し、IEAにおいてシナリオ別に予測される炭素価格をかけあわせて事業影響額を評価しました。エネルギーコストは、当社グループが削減目標どおりに取り組みを進めた場合(脱炭素シナリオ)と取り組みを進めずに事業規模が拡大した場合(成り行きシナリオ)とでエネルギー使用量を設定し、IEA等で示されるエネルギー価格の推移を参考に、今後のエネルギーコストについて評価しました。

当社グループで想定した気候変動シナリオ(移行リスク)

| 脱炭素シナリオ(1.5℃シナリオ) | IEA WEO2023 NZE:Net Zero Emissions by 2050 Scenario (2050年ネットゼロ排出シナリオ) |

|---|---|

| 脱炭素シナリオ(1.7℃シナリオ) | IEA WEO2023 APS:Announced Pledges Scenario (発表済み誓約シナリオ) |

| 成り行きシナリオ(4℃シナリオ) | IEA WEO2023 STEPS:Stated Policies Scenario (公表政策シナリオ) |

- <炭素税>

成り行きシナリオ(4℃シナリオ)の経路をたどった場合は、2030年で約6億円のコスト増が見込まれます。一方、脱炭素の取り組みを積極的に推進した脱炭素シナリオ(1.5℃/1.7℃シナリオ)においては、2030年時点では、約3億円のコスト増が見込まれます。

- <エネルギーコスト>

-

成り行きシナリオ(4℃シナリオ)の経路をたどった場合、2022年度時点と比較して、2030年では約37%のコスト増が見込まれます。一方、脱炭素の取り組みを積極的に推進した脱炭素シナリオ(1.5℃/1.7℃シナリオ)においては、 2022年度時点と比べて、2030年では、約12~16%のコスト増が見込まれます。

炭素税の負担、エネルギーコストの双方において、脱炭素シナリオ(1.5℃/1.7℃シナリオ)に比べ、成り行きシナリオ(4℃シナリオ)での負担が大きく、当社グループとして脱炭素化、省エネ化の取り組みを積極的に進める理由・メリットがあることが再認識されました。取り組みを進めるためには、大規模な投資が必要となるものの、取り組みを進めない場合には取り組みを進める場合に比べ、数億円規模で追加負担が想定されます。事業に影響を与えるリスクを軽減するため、2030年の削減目標の達成を目指して脱炭素化の取り組みを強化していきます。

物理的リスク

物理的リスクは、温暖化進行による気象災害の増加が重大なリスクとなります。そこで、当社グループ主要24拠点(国内1拠点、海外23拠点)について、気象災害がもたらす影響を定性的に評価しました。評価では、2℃シナリオ(SSP1-2.6)、4℃シナリオ(SSP5-8.5)下における洪水、高潮、干ばつ、熱波の各拠点のハザードを調査し、ハザードの多寡に応じてA(高リスク)~E(低リスク)の5段階のグレードを付与しました。本評価でA~Bの高リスクとなった拠点数の推移を以下に示します。

評価の結果、洪水、高潮、干ばつは、2℃シナリオ、4℃シナリオのいずれにおいても高リスク拠点数はほぼ増加せず、気候変動による影響は限定的であることがわかりました。熱波は、4℃シナリオの2050年、2090年にかけて高リスク拠点数が増加することがわかりました。熱波による影響は、空調コストや機器メンテナンスの増加、ヒートストレスによる生産性低下等が挙げられます。当社では、工事現場・工場での従業員の熱中症対策を進める等、リスクを軽減する取り組みを積極的に進めていきます。

当社グループで想定した気候変動シナリオ(物理的リスク)

| 2℃シナリオ | IPCC第6次評価報告書(SSP1-2.6) |

|---|---|

| 4℃シナリオ | IPCC第6次評価報告書(SSP5-8.5) |

気候変動による高リスク拠点数

| 災害 | 現在 | 2℃シナリオ(SSP1-2.6) | 4℃シナリオ(SSP5-8.5) | ||

|---|---|---|---|---|---|

| 2050年 | 2090年 | 2050年 | 2090年 | ||

| 洪水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

| 高潮 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |

| 干ばつ | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |

| 熱波 | 2 | 2 | 2 | 7 | 16 |

リスク管理

当社グループのリスクマネジメント体制

当社グループは、国内外のグループ会社を対象としたリスクアセスメントを定期的に行っており、企業活動に大きく影響を与える重大なリスクを特定・評価しています。重大なリスクに対して、リスクマネジメント委員会が全社的なリスクマネジメントを行い、対応策の立案や方針・規程・体制等の整備および充実を図っています。リスクアセスメントで認識されたリスク情報は、必要に応じて取締役会をはじめとする他の会議体へ報告・共有され、経営戦略に反映されます。

2024年度からスタートした2027年中期経営計画の策定では、重要課題(マテリアリティ)の特定プロセスにおいて、2023年度に実施したリスクアセスメントの結果をインプット情報の一つとして活用しました。本計画においては、機会とリスクの検討結果、他社の動向、ESG評価機関からの要請事項などもインプット情報として合わせて考慮し、課題の候補を「ステークホルダーへの影響度」と「長期ビジョン達成への影響度」の2軸で評価しました。取締役会での妥当性確認を経て、本計画では「気候変動への対応」をマテリアリティの一つとして特定しています。

気候関連のリスクおよび機会の管理

気候関連のリスクおよび機会の識別については、外部専門家のアドバイスのもと、2023年度に見直しを実施しました。移行リスク、物理的リスク、機会の各項目に対し、発現時期、発生可能性、当社グループへの影響度を、定性・定量の両面から評価し、重大なリスクと機会を特定しています。加えて、移行リスクと物理的リスクについて、複数の気温上昇を想定したシナリオ分析も行いました(詳細は「戦略」をご参照ください)。優先して対応すべき気候関連のリスクと機会については、サステナビリティ経営委員会、サステナビリティ推進委員会のほか、リスクマネジメント委員会も連携した上で、適切な対応策を講じてモニタリングしています。

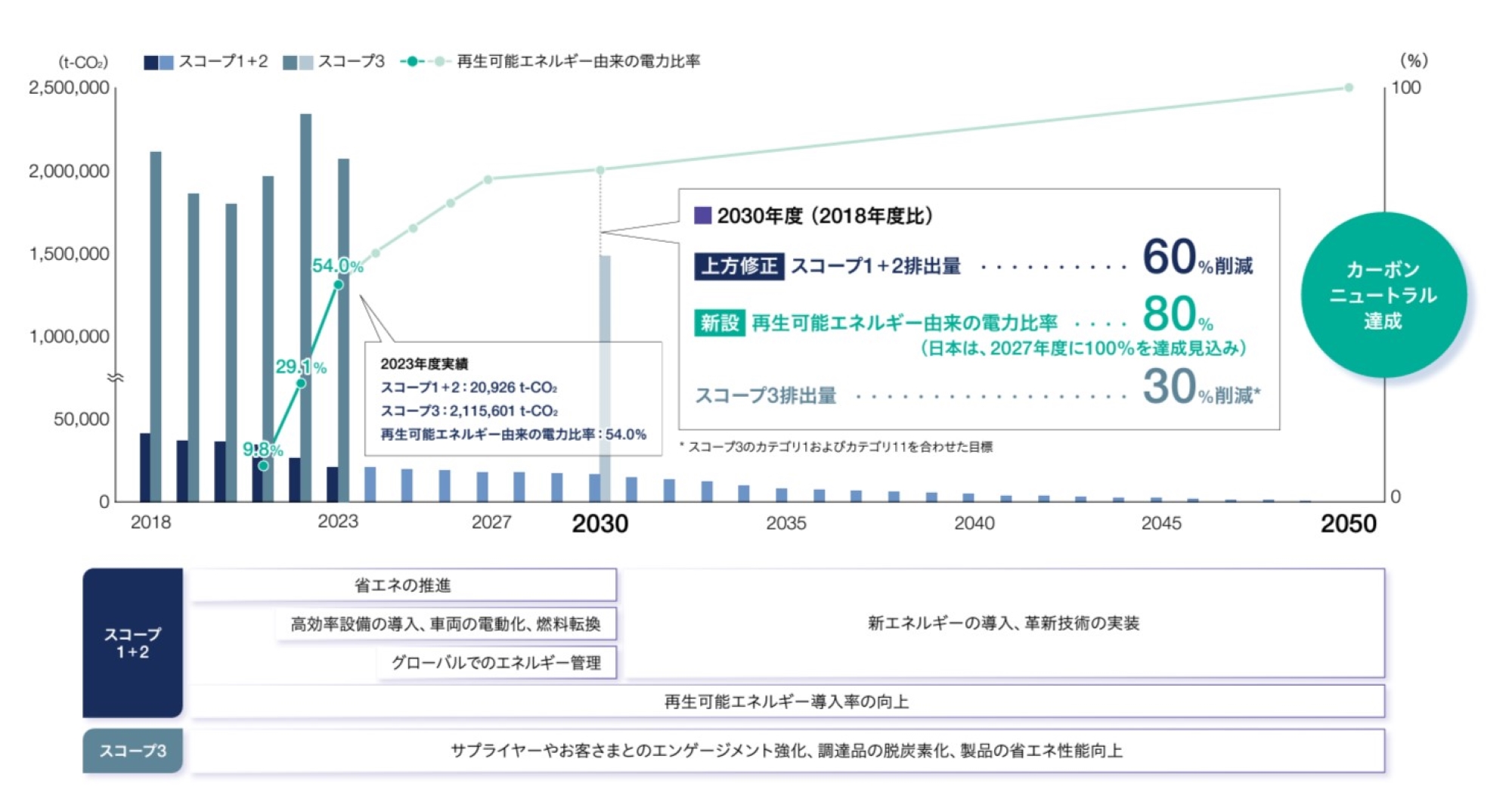

指標と目標KPI

当社グループは、「ダイフク環境ビジョン2050」の中で「気候変動への対応」を重点領域の一つとし、以下の目標を設定しています。2030年目標は、SBT(Science Based Targets)イニシアティブ※の認定を受けており、スコープ1・スコープ2については、1.5℃水準の目標、スコープ3(カテゴリ1および11)についてはWB2℃水準の目標となっています。2023年度以降は、こちらのKPIにもとづき実績を開示します。

また、2024年5月に2030年のスコープ1・スコープ2の削減目標(2018年度比)を50.4%から60%へとさらに上方修正するとともに、再生可能エネルギー由来の電力比率の目標を新設しました。

- ※CDP、国連グローバル・コンパクト、WRI(世界資源研究所)、WWF(世界自然保護基金)が共同で設立した国際的な機関。パリ協定が定める水準と整合した科学的根拠に基づく目標を設定していると認められる企業に対して、認定を付与している。

| KPI (実績評価指標) | スコープ | 2024年度(目標) | 2024年度(実績) | 2030年度(目標) |

|---|---|---|---|---|

| 自社CO2排出量 (スコープ1+2)(2018年度比) |

グローバル | 51%削減 | 56.4%削減 | 60%削減 |

| 再生可能エネルギー由来の電力比率 | 60% | 66.6% | 80% 日本は2027年に100%達成見込 |

|

| 購入した製品・サービスに伴うCO2排出量 (スコープ3 カテゴリ1) |

サプライチェーンCO2削減プログラム※1の拡大・浸透 | 国内主要サプライヤー150社を対象にCO2削減に向けたオンライン説明会を実施し、サプライヤーのCO2排出量データの収集を開始 | 30%削減※2(2018年度比) | |

| 販売した製品の使用に伴うCO2排出量 (スコープ3 カテゴリ11) |

製品・システムの省エネ性能向上 |

|

- ※1調達先におけるCO2排出量削減に向けた取り組み(目標の共有と削減対策支援など)に関する当社独自の枠組み

- ※2スコープ3のカテゴリ1およびカテゴリ11合わせての目標

カーボンニュートラルへのロードマップ

CO2排出量に関するデータ

CO2排出量(地域別)

CO2排出量(スコープ1+2)

CO2排出量(スコープ3)

- ※ より精度の高い集計方法を採用し、スコープ3の実績を修正しました。(2024年8月)

CO2スコープ3における内訳

(t-CO2)

| カテゴリ | 2018年度 (基準年度) |

2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1. 購入した物品サービス | 1,080,234 | 1,147,335 | 1,159,954 | 1,329,868 | 1,569,767 | 1,330,496 | 1,423,006 |

| 2. 資本財 | 10,653 | 36,502 | 10,013 | 15,923 | 17,316 | 39,131 | 27,587 |

| 3. 燃料・エネルギー関連の活動 | 5,960 | 6,063 | 5,957 | 6,377 | 6,468 | 5,958 | 5,933 |

| 4. 上流の輸送・流通 | 17,554 | 23,850 | 23,631 | 26,832 | 44,077 | 29,261 | 41,474 |

| 5. 事業において発生した廃棄物 | 532 | 517 | 527 | 565 | 604 | 618 | 632 |

| 6. 出張 | 542 | 568 | 576 | 588 | 601 | 610 | 608 |

| 7. 従業員の通勤 | 1,484 | 1,546 | 1,585 | 1,614 | 1,638 | 1,658 | 1,667 |

| 8. 上流のリース資産 | - | - | - | - | - | - | - |

| 9. 下流の輸送・流通 | - | - | - | - | - | - | - |

| 10. 販売した製品の加工 | - | - | - | - | - | - | - |

| 11. 販売した製品の使用 | 1,001,816 | 604,900 | 587,708 | 575,839 | 719,207 | 704,991 | 702,486 |

| 12. 販売した製品の廃棄 | 2,830 | 3,083 | 3,058 | 3,134 | 3,666 | 2,878 | 2,363 |

| 13. 下流のリース資産 | - | - | - | - | - | - | - |

| 14. フランチャイズ | - | - | - | - | - | - | - |

| 15. 投資 | - | - | - | - | - | - | - |

| 合計 | 2,121,605 | 1,824,364 | 1,793,009 | 1,960,740 | 2,363,344 | 2,115,601 | 2,205,756 |

- ※スコープ3の算定範囲・算定方法は以下の通りです。

| カテゴリ | 範囲 | 算定方法 |

|---|---|---|

| 1. 購入した物品サービス | グローバル | 国内データは製品・資材・サービスの購入金額に係数を乗じて算出。海外データは生産実績にもとづき、国内データと比例させて算出 |

| 2. 資本財 | 単体 | (株)ダイフクの有形固定資産当期増加額(有価証券報告書のリース資産以下除く)に係数を乗じて算出 |

| 3. 燃料・エネルギー関連の活動 | グローバル | ダイフクグループのエネルギー使用量(スコープ1・スコープ2 )に係数を乗じて算出 |

| 4. 上流の輸送・流通 | グローバル | (株)ダイフクの販売活動に伴うCO2排出量に加え、原材料の1次調達先からの運搬距離および重量により算出(新トンキロ法)海外データは生産実績にもとづき、国内データと比例させて算出。 |

| 5. 事業において発生した廃棄物 | 国内グループ | 国内グループの廃棄物排出量に種別ごとの係数を乗じて算出 |

| 6. 出張 | 国内グループ | 国内グループの社員数に係数を乗じて算出 |

| 7. 従業員の通勤 | 国内グループ | 国内グループの地区別社員数に係数(都市区分)を乗じて算出 |

| 8. 上流のリース資産 | 当社グループの事業と関連性がないため、算出していない | |

| 9. 下流の輸送・流通 | 当社グループの事業と関連性はあるが、当社グループは荷主であるため、輸送に伴う排出量はカテゴリ4にて計上している。 | |

| 10. 販売した製品の加工 | 当社グループの事業と関連性がないため、算出していない | |

| 11. 販売した製品の使用 | グローバル | 国内グループにて受注した製品の稼働に伴うエネルギー量に、年間売上数と製品寿命を乗じて算出。海外データは生産状況にもとづき、国内データと比例させて算出。出荷先の国ごとの排出係数も加味した |

| 12. 販売した製品の廃棄 | グローバル | (株)ダイフクの販売した製品の重量に係数を乗じて算出。海外データは売上高実績にもとづき、国内データと比例させて算出。 |

| 13. 下流のリース資産 | 当社グループの事業と関連性がないため、算出していない | |

| 14. フランチャイズ | 当社グループの事業と関連性がないため、算出していない | |

| 15. 投資 | 当社グループの事業と関連性がないため、算出していない | |

主な取り組み

再生可能エネルギー導入への取り組み

当社では、国内外のグループ拠点における再生可能エネルギー(以下、再エネ)の導入を進めています。国内では、2022年11月に滋賀事業所、2024年11月にはすべての国内拠点で使用する電力を再エネ由来へと切り替えました。海外では、2024年度にHallim Machinery Co., Ltd.(韓国)で太陽光発電システムを設置し、Daifuku Europe GmbH(ドイツ)およびDaifuku Airport America Corporation(米国)でも使用電力を再エネ由来へと切り替えました。2025年度には、インドで太陽光発電設備の稼働を予定しており、中国、韓国および米国においても新たに再エネの導入を計画しています。

再エネ調達状況および予定

- 2023年度

-

- 台灣大福高科技設備股份有限公司で太陽光発電システム導入

- Clean Factomation Inc.で太陽光発電システム導入

- 大福自動搬送設備(蘇州)有限公司で太陽光発電システム導入

- Daifuku (Thailand) Limitedで太陽光発電システム導入

- Daifuku Airport America Corporationの本社で再エネ電力プランへ切り替え

- 2024年度

-

- Hallim Machinery Co., Ltd.で太陽光発電システム導入

- Daifuku Europe GmbHで再エネ電力プランへ切り替え

- Daifuku Airport America CorporationのLouisville工場で再エネ電力プランへ切り替え

- 2025年度(予定)

-

- Daifuku Intralogistics India Private Limitedで太陽光発電システム導入

- 中国の全工場・オフィスで再エネ証書を調達

- 大福(中国)有限公司

- 大福(中国)自動化設備有限公司

- 大福自動搬送設備(蘇州)有限公司

- 大福(中国)物流設備有限公司

- Daifuku Korea Co., Ltd.でオンサイトPPA契約

- Daifuku Automotive America Corporationで再エネ電力プランへ切り替え

ダイフク滋賀メガソーラー

2013年11月、滋賀事業所内に太陽光発電システム「ダイフク滋賀メガソーラー」を設置しました。1万7,752枚のパネルによる最大発電容量は4,438kWにおよび、年間約486万kWh(一般家庭1,000世帯分の年間電力使用量に相当)の発電(電力事業者へ売電)を行っています。

共同輸送の活用

画面を拡大してご覧下さい。

巡回集荷する

部品材料のお取引先とパートナーシップを構築し、コストダウンと的確な納期管理を目的とした集配業務のサービスに取り組んでいます。各社がそれぞれで輸送していた荷物を、集荷情報の集中管理と物量コントロールにより地域単位ごとにトラック1台で巡回し、物流拠点の集約化と合理化を図ります。各社の物流コスト削減はもちろん、サプライチェーンのCO2排出量削減に努めています。

- ※取引先から個別輸送で納品されていた物品を、巡回して集荷すること。積載効率を高めることができ、燃料資源の節減とCO2排出量の削減にも貢献できます。

モーダルシフト※の活用

製品の輸送手段は、トラック輸送が中心となりますが、環境負荷の少ない鉄道および海上へ輸送方法を転換するモーダルシフトに取り組んでいます。納期調整とコスト管理により物流品質を確保し、可能な限り輸送面でのCO2削減に努めています。2024年度はモーダルシフトによりCO2を423t削減しました。

- ※自動車や航空機による輸送を、鉄道や船舶による輸送に転換し、CO2の排出削減を図ること

気候関連のイニシアチブへの参加

当社グループは「ダイフク環境ビジョン2050」達成に向けて、気候変動問題の解決を目指すイニシアチブへ参加し、情報共有や政策提言の働きかけなどに関与しています。

参加しているイニシアチブ

- SBT(Science Based Targets)イニシアティブ

- 気候変動イニシアティブ

- 日本気候リーダーズ・パートナーシップ(賛助会員)

- TCFDコンソーシアム

- GXリーグ

メールマガジン

購読はこちらからダイフクの最新情報や

各種イベント情報などをお届けします