リスクマネジメント

ダイフクグループリスクマネジメント方針

基本的な考え方

自然災害や法令違反、気候変動、政変・戦争・紛争、サイバー攻撃など、さまざまなリスクが当社グループを取り巻いています。その中であっても、当社グループは、柔軟な発想力とこれまでの歴史で培った粘り強さで一つひとつの課題に取り組み、持続的成長と企業価値向上を実現し続ける企業集団でありたいと願っています。

また、「マテリアルハンドリングシステム」は人手不足解消や生産性向上に寄与する重要な社会インフラとなりつつあります。当社グループはそのような製品およびサービスを安定的、継続的に供給する社会的責任があると認識しており、リスクが与える影響により当社グループの事業活動が停滞する事態は避けなければなりません。

そのため、当社グループは本方針に基づきリスクを特定・評価した上で、リスク顕在化の防止に努め、危機発生時にはその被害を極小化すべく迅速かつ適切な対応にあたります。

1. 目的

当社グループは以下を目的としてリスクマネジメントに取り組みます。

- お客さまをはじめとする、ステークホルダーからの信頼の確保および維持

- 経営理念の実践および経営目標の達成

- 当社グループの持続的成長と企業価値の向上

2. リスクマネジメントの活動指針

当社グループは、基本目的達成のため以下の活動指針を基にリスクマネジメントを推進します。

- 当社グループの経営目標の達成に影響を与えるリスクは、経営層が積極的に関与しその評価、対応、モニタリングにあたります。

- リスクマネジメント委員会を中心に、グループ全体のリスクを一元的、組織横断的に管理し、PDCAサイクルを軸としたリスクマネジメントプロセスを実施します。

- リスクマネジメントに関する規程・マニュアルを整備し、役員・社員等に対しリスクマネジメント意識を醸成する取り組みを継続的に行います。

- リスクマネジメントは「守り」の施策だけではなく、経営基盤強化と健全なリスクテイクのための「攻め」の施策として運用し、当社グループの持続的成長に繋げます。

- リスクテイクの検討にあたっては、グループ行動規範を遵守することはもちろん、その遵守を妨げるリスクは取らないものとします。

3. 危機発生時の行動指針

当社グループは危機発生時には以下のとおり行動します。

- 生命・健康・安全の確保を最優先に行動します。

- 社会インフラである「マテリアルハンドリングシステム」の供給継続および迅速な復旧に努めます。

- 被害を極小化する対策を講じ、当社グループの資産の保全および事業の継続を図ります。

制定:2024年4月1日

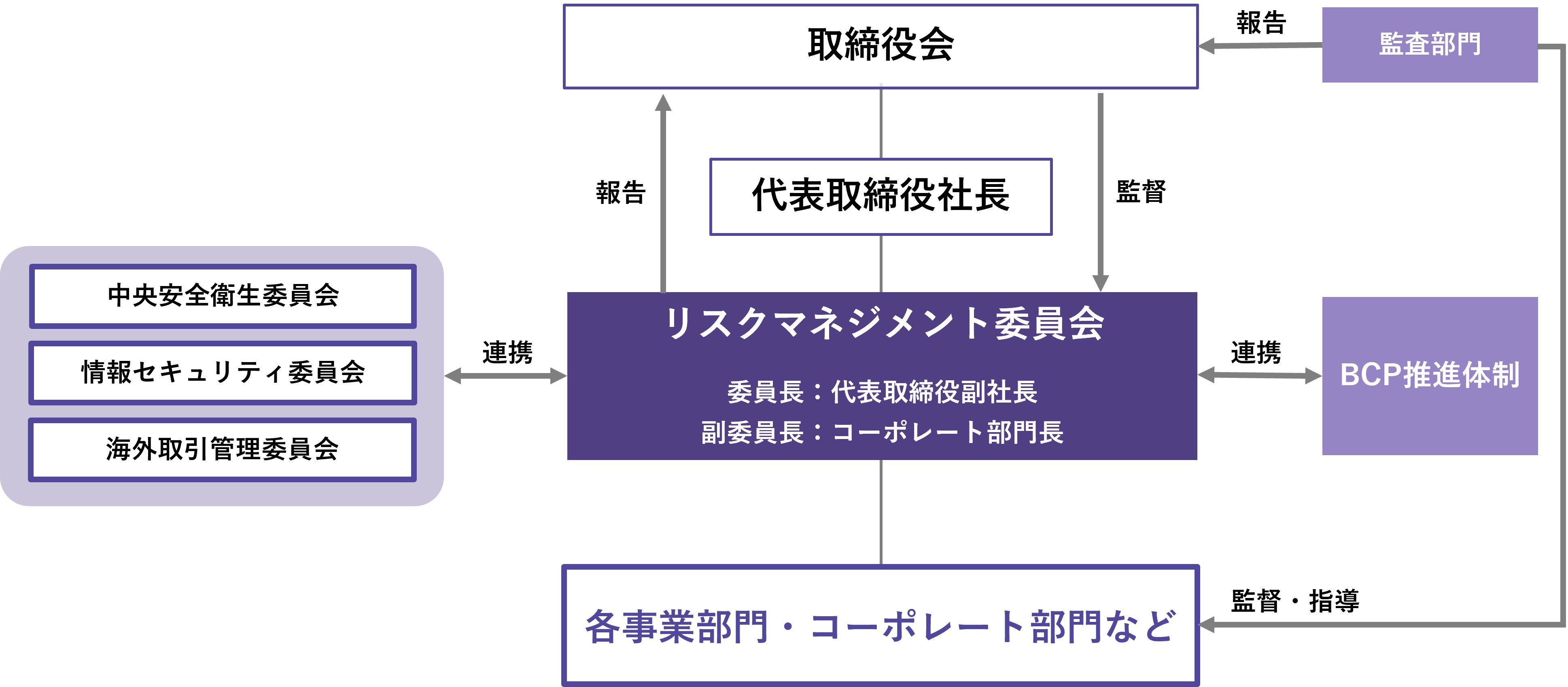

推進体制

当社グループは、リスクマネジメントの活動指針を基に、代表取締役副社長を委員長、コーポレート部門長、事業部門長、事業部長およびグループチーフオフィサー等を委員とするリスクマネジメント委員会を設置しています。同委員会は年数回程度開催しており、2024年度は3回開催しました。委員会の取り組み状況等については適宜取締役会へ報告します。

同委員会が平常時の活動を推進し、リスクが顕在化する前にリスクコントロールを行う一方、非常時にリスクが顕在化した後の危機対応を行うBCP推進体制も整備しています。

また、監査本部を取締役会直轄下に設置し、取締役会は監査本部から定期的に報告を受けています。機能の一つとして、リスク管理の有効性や内部統制システムの整備・運用状況を検証、評価し、その改善を促しています。なお、内部統制システムの整備・運用においては標準的なフレームワーク(COSO)を参照しています。

2025年度の推進体制

画面を拡大してご覧下さい。

各委員会の主な役割

リスク管理体制の強化を目的として、「中央安全衛生委員会」「情報セキュリティ委員会」「海外取引管理委員会」の3委員会は、リスクマネジメント委員会と連携しながら活動しています。各委員会の主な役割は以下のとおりです。

リスクマネジメント委員会

- リスク管理体制の企画・立案ならびに関連規定の整備

- リスクアセスメント結果を踏まえた重要なリスクの選定、対応方針の決定・指示・進捗管理

- リスクマネジメントに関する教育・啓発活動について、実施方針の決定・指示

- 危機対応に関する教育訓練・演習等の対応方針の決定・指示

中央安全衛生委員会

- 関係法令遵守、労働災害の撲滅、交通災害の撲滅に向けた取り組みの推進・周知

情報セキュリティ委員会

- 情報セキュリティマネジメントの企画および計画、社内教育の実施

- 情報セキュリティルールの策定・改定、遵守状況の評価

- サイバー攻撃や情報セキュリティリスクに関する対策の検討

海外取引管理委員会

- 海外取引全般に関する法令、規制(安全保障関連を含む)の遵守徹底のためのコンプライアンス管理体制の整備および社内啓発活動

主な取り組み

リスクアセスメント

当社グループは、グループ全体を対象としたリスクアセスメントを定期的に行っており、事業活動に大きく影響を与える重要なリスクをリスクマネジメント委員会にて特定・評価しています。特定した重要なリスクに対して対応方針を策定し、進捗を確認しながら計画的に取り組みを推進しています。

重要なリスクの概要

2025年5月時点で、経営成績等に重要な影響を与える可能性があると認識しているリスクは以下の通りです。ただし、これらは当社グループのすべてのリスクを網羅したものではなく、記載された事項以外の予見しがたいリスクも存在します。各項目に対して対策を講じ、リスク低減に努めていますが、完全な予想や対処は困難です。

重要なリスクの評価一覧

| リスクテーマ | リスク項目 | 影響度 | 発生可能性 | リスク顕在化の 可能性のある時期 |

|---|---|---|---|---|

| ① 事業環境の変化 | 市場環境の変化 | 大 | 高 | 1年以内 |

| 経済危機、景気変動 | 大 | 中 | 1年以内 | |

| 重要顧客の喪失 | 大 | やや高 | 特定時期なし | |

| 政変、革命、戦争、内乱、紛争、暴動、テロ | 大 | 低 | 1年以内 | |

| ② 調達・サプライチェーン | 原材料・部品・購入品等の調達遅延・不足・不能 | やや大 | 高 | 1年以内 |

| ③ 成長戦略 | 新規領域創出・技術開発 | 大 | 高 | 5年以内 |

| ④ 人材関連 | 人材育成の取り組み不足 | やや大 | 高 | 3年以内 |

| 従業員(作業者)の不足 | やや大 | 高 | 3年以内 | |

| 後継者(管理職)教育 | 大 | 中 | 5年以内 | |

| 人材の確保・社員の離職 | やや大 | 高 | 1年以内 | |

| ⑤ グループガバナンス | 子会社の管理不備 | 大 | やや高 | 特定時期なし |

| グループ会社の不祥事 | 大 | 中 | 特定時期なし | |

| ⑥ 自然災害 | 大規模な自然災害(例:大規模地震、津波、風水害等) | 大 | 低 | 特定時期なし |

| ⑦ 情報セキュリティ | 機密情報の人為的な漏洩 | 大 | 中 | 特定時期なし |

| サイバー攻撃 | 大 | 中 | 特定時期なし |

① 事業環境の変化

| リスクの説明 |

以下に代表される事業環境の変化による事業への影響

|

|---|---|

| リスク対策 |

|

② 調達・サプライチェーン

| リスクの説明 |

|

|---|---|

| リスク対策 |

|

③ 成長戦略

| リスクの説明 |

|

|---|---|

| リスク対策 |

|

④ 人材関連

⑤ グループガバナンス

| リスクの説明 |

|

|---|---|

| リスク対策 |

|

⑥ 自然災害

| リスクの説明 |

|

|---|---|

| リスク対策 |

|

⑦ 情報セキュリティ

| リスクの説明 |

|

|---|---|

| リスク対策 |

|

BCP(事業継続計画)

当社では、大規模災害など危機に直面した際に、人命を最優先として事業資産の損害を最小限にとどめ、事業の継続・早期復旧を可能とするために、BCP(Business Continuity Plan:事業継続計画)を策定しています。

BCPの実効性を高めることを目的に、安否確認システムの導入、初動対応マニュアルに基づいた定期的な訓練の実施、防災備品の拡充などを進めています。当社では、震度5強以上の地震、長期間の復旧活動が必要となる災害、その他長期にわたるライフライン断絶等の事業に重大な影響を及ぼす事象が発生した場合または発生が予想される場合に、必要に応じて現地災害対策本部を設置します。

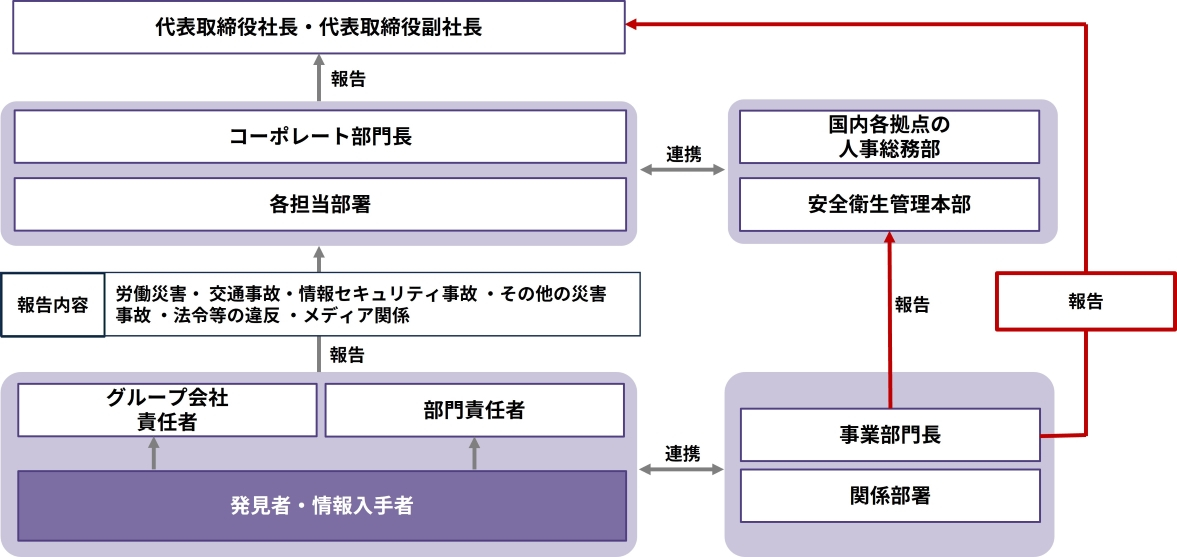

また、災害や事故が発生した際にも速やかな経営判断が行えるよう、「災害・事故発生時の報告ルート」を作成し、毎年見直しを行っています。

※画像をクリックして別ウィンドウに表示することができます。

ダイフクグループ情報セキュリティ方針

基本的な考え方

ダイフクグループは、お客さまや取引先さまよりお預かりした情報や、当社グループが保有する営業秘密・個人情報、およびこれらの情報に関わるシステム等(以下、「情報資産」という)を事業における重要な経営資産として位置付け、以下のように組織的、継続的に情報セキュリティに取り組むことで、お客さまをはじめとする社会の皆さまからの信頼の獲得と企業価値の向上に努めます。

基本方針

- 法令遵守

- 当社グループは、情報セキュリティに関係する法令、国が定める指針、契約上の義務、およびその他の社会的規範について、要求事項を遵守するため、各国および各地域で対策を講じます。

- 適切な情報管理基盤の整備

-

当社グループは、情報資産の情報セキュリティを確保するため、情報セキュリティの責任体制を明確にし、情報資産の重要性とリスクに応じて、次のとおり、適切な対策を講じます。

- 情報セキュリティガバナンス体制の構築

- 情報セキュリティ委員会を中心に、各部門・会社ごとに情報の取扱いに関する責任者を設置し、グループ一元的なマネジメント体制を構築します。

- 情報セキュリティ関係規程の整備

- 情報セキュリティに関する規程・ガイドラインを整備し、情報セキュリティ確保の取り組みの継続的改善に努めます。

- 安全管理対策の導入

- 情報のライフサイクルを通じ、重要度に応じて、人的・物理的管理、システム、サーバー、ネットワークの管理等、適切な管理策を講じます。

- 教育・訓練

- グループ全役員・社員等に対し、情報セキュリティに関する教育・訓練を継続的に実施し、意識の向上と諸規程の遵守の徹底を図ります。また、これらの諸規程に違反した者に対しては懲戒を含め、厳正に対処します。

- 情報セキュリティ監査

- 情報セキュリティ対策の状況に対し、当社グループ全体で、社内監査を実施し、情報セキュリティルールの遵守状況、情報セキュリティマネジメントシステムの運用状況を定期的に確認し、継続的に改善を行います。また新たに発生する脅威やリスクの変化に対しても監視し、新たな脆弱性の顕在化を抑制します。

- 情報セキュリティインシデント対応体制の整備

- 当社グループは、情報セキュリティインシデントが発生して事業が中断した場合に備え、事業活動が速やかに再開・継続できる管理体制を構築し、万一インシデントが発生した場合にはその原因究明と再発防止に取り組みます。

制定:2024年9月1日

情報セキュリティの強化

不正アクセスやサイバー攻撃などの技術的脅威、内部不正やルール無視などの人的脅威、災害や盗難などの物理的脅威などに対し、以下の領域でそれぞれ具体的な取り組みを推進しています。

| 技術(IT)的対策 |

|

|---|---|

| 組織的対策 |

|

| 人的対策 |

|

| 物理的対策 |

|

個人情報の取り組み

個人情報の取り扱いに関して基本的なルールを定めるため、「グループ個人情報保護基本方針」を制定し、当社グループにおける個人情報の適正な取り扱いの確保をグローバルに実施しています。

また、個人情報の取り扱いにあたり当社が遵守すべき義務等を定めるため、2015年に「個人情報保護規程」を制定し、2023年には、規程体系の整備および関連ガイドラインの制定を行い、個人情報の適正な取り扱いの確保を図っています。特に、取り扱いに配慮を要する「要配慮個人情報」には追加の管理策を講じています。

当社グループがお客さま等から取得する個人情報の取り扱いについては「プライバシーノーティス」をご参考ください。

情報セキュリティ教育

社員の教育については、30カ国語以上に対応した動画コンテンツによる研修や標的型攻撃を想定したメール訓練などをグローバルで定期的に実施しています。

| 対象 | 内容 | |

|---|---|---|

| 強化月間 | 役員および全従業員 (グローバル) |

毎年「情報セキュリティ強化月間」を設定し、社長はじめトップメッセージの発信、有識者による講演会等を実施 |

| 階層別研修 | 新入社員 新任昇格者 キャリア採用時 など |

入社・昇格等のタイミングで情報セキュリティ必須知識の研修を実施 |

| eラーニング | 役員および全従業員 (グローバル) |

年に複数回実施。グローバル全社での情報セキュリティ意識醸成を図る |

| メール訓練 | 役員および全従業員 (グローバル) |

フォローアップ教育も含め、年に複数回実施 |

メールマガジン

購読はこちらからダイフクの最新情報や

各種イベント情報などをお届けします