労働安全衛生

基本的な考え方

「安全は企業活動の基盤であり全てに優先する」とのスローガンを掲げ、健全な事業活動には派遣社員・請負事業者・サプライヤーを含めたすべての労働者の安全と健康を最優先にする企業文化を各職場に定着させることが不可欠であると考えています。ダイフクグループは、長年培われた安全文化の継承と潜在的リスクの洗い出しによる本質安全化を目指し、労働安全衛生マネジメントシステム(ISO45001)の認証を主要拠点で取得しています。

グループ行動規範(抜粋)

2. 安全・健康

- 安全を事業活動の大前提と位置づけ、最優先します。

- 安全に配慮した高品質な製品・サービスを開発・提供します。

- 快適かつ衛生的な職場環境の整備とともに、健康の維持・増進に努めます。

安全方針

- 安全スローガン

「安全は企業活動の基盤であり全てに優先する」 - 目標

「安全専一※1で休業労働災害及び交通災害“ゼロ”」 - 基本方針

- 全員参加※2の安全衛生活動を展開・支援する。

- 労働安全衛生法その他の関係法令改定に迅速展開する。

- 労働安全衛生マネジメントシステム(ISO45001)のPDCAサイクルを回し、リスク低減の継続的改善を図っていく。

- 安全衛生管理の教育体制を拡大し、全社展開する。

- DX、IoTの新技術を活用・展開していく。

- 過去災害事例の横展開を実施し、類似災害撲滅を図る。

- パートナー会社※3の自主的安全衛生管理のサポートを拡充する。

- ※1「安全専一」は、古河機械金属株式会社の登録商標です。

- ※2「全員参加」とは、派遣社員・請負事業者・サプライヤーを含む

- ※3「パートナー会社」とは、派遣会社・請負会社・サプライヤーのこと

法令に基づいたサプライチェーンマネジメント

当社では、製品やシステムの据付工事に際して建設業法が定める「建設工事の請負契約の当事者は、各々の対等な立場における合意に基づいて公正な契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行しなければならない」の遵守に努めるとともに、労働安全衛生法が定める労働者の安全衛生を損ねることのないよう努めています。また、下請法が適用されるサプライヤーに対しても法の精神に則った取引を行うとともに、当社のグループ行動規範やサステナブル調達ガイドラインの周知や協力要請を行い、適切な関係を構築しています。

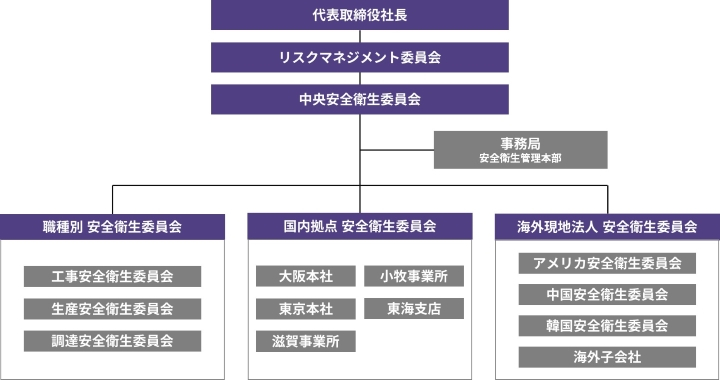

推進体制

当社グループは、国内外の拠点で働くすべての従業員および請負事業者・サプライヤーの安全をすべてに優先させることを基本に、CEO直轄の中央安全衛生委員会を設置し、労働災害の撲滅に取り組んでいます。中央安全衛生委員会には海外子会社も参加し、4半期ごとに状況の報告と情報交換を行っています。その傘下には、各地区安全衛生委員会および各専門委員会(工事・生産・調達)を置き、全社的な安全確保および健康管理体制を確立しています。

また、過去に生じた重篤災害をきっかけに、サプライヤーの皆さまにご参加いただく「安全協力会」や「経営・安全方針及び生産動向説明会」を開催しています。情報共有を行うことでサプライヤーの皆さまとも連携を強化し「相互啓発型の安全」を目指して活動しています。

画面を拡大してご覧下さい。

労働安全衛生マネジメントシステム監査の実施

主要拠点ではISO45001等に基づく内部監査を毎年実施するとともに、CEOをはじめとする経営層による巡回など、マネジメントシステムの有効性や現場での安全活動状況を確認しています。また、外部認証機関による監査も毎年受審し認証取得範囲を維持拡大しています。

労働安全衛生マネジメントシステム認証取得の状況

国内外の主要な生産拠点において労働安全衛生マネジメントシステムの国際規格 ISO45001等の認証を推進しています。国内においては3拠点のすべてで、海外においては10か所の生産拠点で認証を取得しています。生産拠点数に占める認証取得比率は48%です。

| 認証規格 | 生産拠点数(連結) | うち認証拠点数 | 認証比率 |

|---|---|---|---|

| ISO45001等 | 27 | 13 | 48% |

主な取り組み

安全指標KPI

国内外の当社グループの安全管理指標として度数率、強度率を把握、情報の共有を行い、改善が必要な部門に対しては、適切な安全啓発・指導を行っています。特に重篤災害はゼロを目指しています。

2024年度は、国内、海外ともに休業災害件数は前年同期比同水準で推移しています。発生した労働災害については、それぞれの要因分析を行い、新たな作業計画の作成と周知徹底、不安全行動・不安全状態の排除などを実施しています。

2023年度から導入を開始した、労働災害管理システムでは、国内外で発生した労働災害の情報や安全衛生教育用の資料をリアルタイムで共有することで、再発防止策の徹底と安全教育のさらなる強化に取り組んでいます。2024年度には労働災害管理システムの多言語化を進め、海外子会社を含むグループ全体で運用できる体制を整備しています。

以下の指標は、工事における請負事業者を含めて計算し、目標を管理しています。

度数率:事業所・企業の100万時間あたりに発生する死傷者数。災害発生の頻度を表す

強度率:延べ労働時間1,000時間あたりの労働損失日数。災害の軽重の程度を表す

| 指標※1 | 範囲 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |

|---|---|---|---|---|

| 度数率 | 日本 | 0.45 | 0.551 | 0.460 |

| 海外 | 0.90 | 0.58 | 0.70 | |

| 日本全産業種※2 | 2.06 | 2.14 | 2.10 | |

| 強度率 | 日本 | 0.006 | 0.016 | 0.026 |

| 海外 | 0.216 | 0.011 | 0.009 | |

| 重篤災害※3発生件数 | 日本 | 0件 | 0件 | 1件 |

| 海外 | 1件 | 0件 | 0件 |

- ※1各年度1月~12月末日のデータ。これらの指標は、工事における請負事業者を含めて計算しています。

- ※2厚生労働省「労働災害動向調査」

- ※3自社の業務中における死亡災害や身体の一部に永久損傷を伴う災害

労働安全衛生のリスクアセスメント

当社グループはISO45001に基づいた独自のリスク評価基準に従い、リスクアセスメントを行っています。安全衛生において著しい影響を与えるリスクを特定・管理し、リスクレベルに応じたリスクの低減措置を検討・実施しています。事業活動における定常および非定常活動、ならびに請負事業者や来訪者を含む当社に出入りするすべての人の活動を適用範囲としています。リスクの抽出・評価は、毎年期初に行うとともに、作業工程や材料の変更時、新規プロジェクトの工事の計画段階にも実施します。

防災訓練

日野消防署で開催された初期消火大会の様子

当社は国内主要拠点において年1回以上、大規模災害の発生を想定した防災訓練を行っています。初動対応マニュアルに基づき、避難誘導、通報、初期消火、救護、緊急時の設備の停止などの訓練を実施し、有事の際に速やかに対応できる手順の確認を行っています。海外のグループ拠点でも各国・地域の法令に基づき、同様の防災訓練を実施しています。

2024年度より、元消防職員を専門職として採用し、滋賀事業所内を防火・防災の両面から現状確認を行い、改善に取り組みました。また、社員の初期消火技術と防火意識を高めることを目標に毎年出場している滋賀県日野町の初期消火大会では、採用した専門職の指導のもとで既存の手順を見直した結果、初めて入賞を収めることができました。

安全衛生教育

当社グループでは入社時の安全衛生教育に加え、定期的に以下の教育プログラムを実施し、従業員の安全衛生に関する知識と技能の維持・向上を図っています。

安全教育カリキュラム

安全に作業するためには技能・意識・知識が必要です。外部機関も利用しての技能講習と、意識・知識を取得するための特別教育を社内外で毎年開講しています。特に社内では現場ですぐに実践できる教育に注力しており、クレーン運転・低電圧・フルハーネス・粉塵等の特別教育を実施しています。

安全体感道場

滋賀事業所内の安全体感道場では、安全に対する高い意識を持ち、適切な行動を取れる人材を育成するため、製造・工事現場、作業の中での「危険」を実際に疑似体験するプログラムを毎年実施しており、従業員だけでなく、派遣社員および請負事業者も対象としています。

危険体感教育

危険体感教育では、身近な危険を直感的に理解させることにより、作業現場における経験不足を補い個々の安全意識の向上を図ります。また、VR(仮想現実)の導入により既設の危険体感装置では体感することが難しかった労働災害についても、その過程を映像で再現するとともに、補助装置を利用して災害時の衝撃や感覚を擬似体感することが可能となりました。

海外子会社での安全教育

大福自動搬送設備(蘇州)有限公司

に導入された安全体感道場

日本国内と同様、工事部門の管理監督者を対象に、管理責任者としての安全管理の重要性、方法、リスクアセスメント、安全作業標準等について教育を毎年実施しており、安全管理の水準を向上させています。また、中国、韓国、インドネシア、北米など海外子会社においても、危険の疑似体験が可能な研修設備を導入しています。

日常活動安全衛生基準の理解浸透

従業員一人ひとりが日常活動での正しい行動を理解し、実践することが、労働災害・交通災害の未然防止につながるという考えのもと、日常活動安全衛生基準の理解浸透を目的としたeラーニングを毎年実施しています。2024年度は国内全従業員を対象に3回実施し受講率はすべて100%でした。引き続き、全従業員が安全衛生に関する正しい知識を習得し、労働災害および交通災害を未然に防げるよう取り組んでいきます。

衛生教育(救急救命およびAED講習)

緊急事態に遭遇した場合、適切な応急手当を実施するためには、日頃から応急手当に関する知識と技術を学び、身に付けておく必要があります。国内主要拠点では各棟・エリア在籍人員の20%以上を目安として、緊急時に対応可能なバイスタンダー※の育成に取り組んでいます。

- ※けが人や急病人が発生した場合、その場に居合わせた人のこと

安全活動

請負事業者・サプライヤーとの連携

当社グループの安全活動は自社従業員に留まらず、請負事業者・サプライヤーとも連携した上で展開しています。当社の工場内に出入りするすべての労働者にISO45001に基づく当社の安全基準を適用し、安全活動を推進するための支援を行っています。

安全監査

安全衛生パトロールや調査票への回答依頼などにより、請負事業者・サプライヤーの職場における安全衛生状況をモニタリングしています。その結果に応じて、当社が訪問して再評価を行うとともに、課題の解決に向けたアドバイスを行っています。

情報共有

製造・工事担当者向けの安全衛生研修を、請負事業者・サプライヤーを含めて定期的に実施しています。その中で、安全衛生に関する法規制の変更があった場合や、当社グループおよび請負事業者・サプライヤーの職場において労働災害が発生した場合には、情報の共有を図っています。

サプライヤー向けの安全セミナー

サプライヤーの経営層に向けた「経営・安全方針及び生産動向説明会」を毎年開催しています。この説明会では当社の各事業部門における安全方針を周知するとともに、活発に安全衛生活動を実施されたサプライヤーに対して各専門委員会(工事・生産・調達)から表彰を行うなど、安全意識の醸成を図っています。2025年度は、291社の取引先を招待しました。

| 表彰種別 | 受賞サプライヤー |

|---|---|

| 安全特別賞 | 株式会社セテア |

| 協新技工株式会社 | |

| 東海理研株式会社 |

2025年度「安全特別賞」受賞サプライヤー

グローバルでの連携を強化

北米での会議

グループ全体で安全衛生管理を強化するため、海外子会社を含めた各社の取り組みを紹介するグローバル安全ニュースレターの発行や各社の責任者が集まるグローバルサステナビリティミーティングでの情報共有などを行っています。2023年は、安全衛生管理本部として、米国・ミシガン州の海外子会社を訪問し、米国国内のグループ会社5社が集まる安全責任者会議に参加しました。労働災害を減らすための各社の取り組みや課題を共有し、安全衛生管理に関する相互理解を深めました。

交通災害未然防止

当社では、社有車事故撲滅を目指し、約900台の全社有車に、衝突軽減ブレーキ、バックモニター、リアコーナーセンサー、テレマティクス型ドライブレコーダーの設置を義務付け、物的対策を講じています。また、社有車の運転を許可する場合は、運転技量を見極めるため一定基準の試験を実施することで、従業員の運転マナーおよび安全意識の底上げを図っています。

安全衛生パトロールと模範職場の好事例横展開

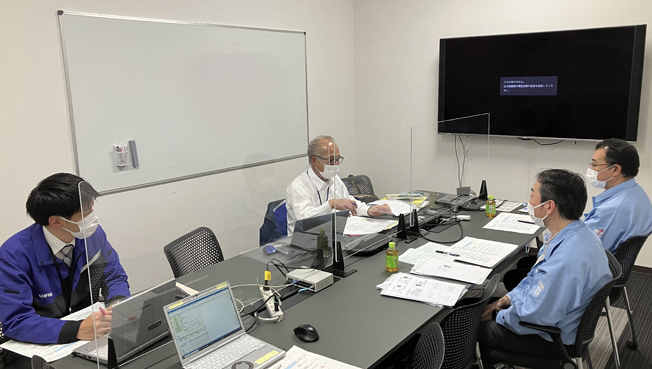

社長による安全衛生パトロール

当社では、各職場の安全衛生レベル向上のため、安全衛生パトロールでそれぞれの5S※状態を確認しています。その中の好事例を模範職場として、安全衛生委員会を通じ、他職場への横展開を推進しています。これらの活動を通じて安全文化を醸成し、全社を挙げて安全で快適な職場を形成していきます。

- ※「整理」「整頓」「清掃」「清潔」「しつけ」

メールマガジン

購読はこちらからダイフクの最新情報や

各種イベント情報などをお届けします