マテハン進化と新たな価値創出に向けた先端技術への挑戦

AIなどの技術革新によって、マテリアルハンドリング(マテハン)システムが物流や製造現場の課題解決に貢献できる余地が広がっています。そのような中、ダイフクは先端技術をどのようにして成長に結び付けていくのか。新たな価値創出に向けた先端技術の開発や導入の取り組みについてCTO(Chief Technology Officer)でビジネスイノベーション本部長を務める専務執行役員の権藤卓也に話を聞きました。

CTOの役割と、目指す方向性を教えてください。

権藤 CTOとして私の役割は、技術や研究開発の観点から、グループ全体の成長分野や社会課題を探索するマーケティング機能、保有技術の応用分野を探索する機能、技術戦略を策定する企画機能、イノベーション創出に向けた投資や基盤を構築することです。これによって、先端技術の開発・導入を進めるとともに新規事業を創出し、これまでの延長線上にはない新たな価値を生み出していくことで、ダイフクの長期ビジョン「Driving Innovative Impact 2030」で設定したありたい姿を実現します。

ダイフクは、お客さまのニーズを聴き、それを形にするため事業部門が個別に技術戦略を検討して開発を行い、ソリューションとして提供することでこれまで成長を遂げてきました。その過程で事業部門ごとに、さまざまな分野の技術や知見、経験を蓄積しています。

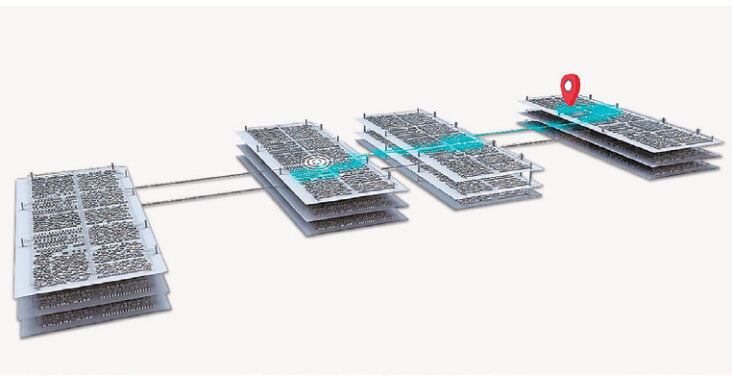

例えば、社会的に注目されているAIをみても、一般製造業・流通業向けではピッキングロボットの画像処理やパレットへの荷物の積み付けなどに活用していますし、半導体生産ライン向けではウエハを搬送する天井走行台車の搬送効率の向上に取り入れています。また、電子機器の調剤監査システムでは、薬局で提供する薬剤の画像判定にAIを導入し読み取り精度を向上させ、薬剤師の業務をサポートしています。

このように各事業部門には豊富なノウハウがあり、CTOが横串となり事業横断での連携を促すことで、新たな技術もいっそうスピード感をもって開発・導入することができると考えています。

半導体工場におけるAIを使った搬送ルート検索のイメージ

調剤監査システム「audit-i」

具体的にはどのようなことに取り組んでいますか。

権藤 具体的な取り組みの1つに、2023年度から開始した全社横断プロジェクトがあります。長期視点で事業に取り組むための課題を抽出して見える化し、抽出した課題に対応する4つの分科会で活動を進めています。プロジェクトには、議論した内容を理想論で終わらせずに、自分ごととして受け止め、実際のアクションにつなげていくため、各事業部門とコーポレート部門の係長から本部長までの実務を知る幅広いメンバーを人選しました。

分科会の活動について詳しく教えてください。

権藤 「戦略立案」「AI開発・推進」「人材・プロセス」「共通基盤」の4つの分科会を設置しました。「戦略立案」は10~20年先の社会を想像して研究開発に着手すべき技術の洗い出しを、「AI開発・推進」はAIについて事業横断で活用可能な開発テーマの選定と実装を、「人材・プロセス」は技術系人材のスキルマップの再整理などを、「共通基盤」は全社にとって有用なデータを活用・共有できる基盤の構築を進めています。各分科会には4~5人のメンバーが所属し月2回程度の会合を開いており、私もほぼすべてに出席しています。活動について経営層も認識を深める必要があるので、定期的に役員会でも報告しています。

未来志向の意識改革を推進

取り組みを進めていく上で、重視していることは何でしょうか。

権藤 社員一人ひとりの意識改革を重視しています。事業部門の製品・技術開発は、お客さまが現在抱える課題を解決するという点から、数年という比較的短期的な視点で取り組んでいます。一方、イノベーションを生み出すためには、将来のビジネス機会を技術で先取りしていく必要があり、未来を見据えた長期的な視点による取り組みも重要になります。

約2年間の活動を経て、プロジェクトメンバーの中ではその意識が醸成されてきました。メンバー間の情報共有も盛んに行われるようになり、新たな気づきやアイデアが生まれています。今後はこの流れを社員全体へと広げていきます。社内の機運を高めるにはスピード感をもって一定の成果を出すことが重要になり、そこで取り組んでいるのが全社で活用できるAIを取り入れたプラットフォームの構築です。

プラットフォームの機能は3つあります。1つ目の「類似障害情報検索」は、過去のシステム障害の事例をデータベース化し、検索ワードからAIが該当しそうな事例を探し出すことで、障害が起きた際の対応を迅速にするためのツールです。暗黙知を形式知に変えることで、経験の少ない若手でもベテランと同じように、システムを早く復旧させることが可能になります。2つ目の「点検のデジタル化」は、設備の稼働で発生する振動などをセンサでデータ化し、AIで解析することで障害を未然に防ぎ、安定稼働につなげることを目的にしています。3つ目は「マニュアルのチャットボット化」で、社内のさまざまな問い合わせ対応に利用します。一部機能を2024年度から試験的に事業部門に展開しています。

変革をけん引する人材の育成に注力

人材の採用や教育についてのお考えをお聞かせください。

権藤 ビジネスや社内業務の変革のためには、DXの推進やAIの活用が重要になる一方で、そのような人材は社会全体で不足しています。専門スキルを有する人材の採用を加速させると同時に、ダイフクのビジネスや業務に精通した内部人材を専門人材に育成することも欠かせません。採用と育成の双方に取り組み、スピード感をもって変革を実現します。

人材育成については、役員・全社員を対象にしたDX/AIに関するeラーニングの実施を順次進め、全社的なリテラシーの向上を図っているほか、選抜した社員を対象に、課題発見力、解決する発想力やデータ活用力を持ち合わせたデータサイエンティストの育成講座「D-Adapt」を国内の主要拠点で開設しています。いずれは講座を国内外全事業所に展開し、全社員の10%をDX/AI人材とすることを目標にしています。こうした人材育成の取り組みは、知識やスキルの習得はもちろんのこと、業務の中で先端技術を取り入れることへの意識的なハードルを下げることを一番の狙いにしています。

最後に、CTOとして目指すダイフクの未来の姿や将来の展望についてお聞かせください。

権藤 AIに限らず技術の重要性は言うまでもありませんが、会社は事業があってこそで、技術だけが先行しても意味がありません。仮に、10年後、20年後に役立つ技術を先取りしているとしても、それで自己満足するのではなく、事業につなげて貢献することを考えなければならないのです。

そのために大切なのは考える力、課題を見つける力、課題を解決して使いこなす力です。新たな価値を創出していけるように、社員がとことん考えて、課題に気づく力を養うための環境整備に注力していきます。社内の力だけに頼らず、スタートアップ企業や大学との連携を視野に入れたオープンイノベーションも推進し、ダイフクの中長期的な成長ドライバーとなる技術力をいっそう高めていきます。

権藤 卓也

株式会社ダイフク 専務執行役員

CTO(Chief Technology Officer)

ビジネスイノベーション本部長