間口が広く音も静かなダイフクの新しい洗車機「トレウス ワイド」

「入り口が狭くて入りにくい」「車内でのブラッシングの音が大きい」。セルフ式の洗車機を利用するドライバーから出ているこうした不安の声に対応するため、ダイフクは新しいドライブスルー洗車機「トレウス ワイド」を発売しました。きれいに仕上げるためには欠かせない、拭き上げ作業の負担を大幅に軽減する純水生成装置も洗車機メーカーとしては初開発。製品の特長や開発の経緯についてオートウォッシュ事業部 設計部 標準設計グループ長の金丸慎治に聞きました。

トレウスワイドの全体像

「トレウス ワイド」の特長と、開発の経緯について教えてください。

今回の新型洗車機の発売にあたっては4つの業界初の開発があり、1つ目は洗車機の設置スペースはそのままに、間口を従来よりも200ミリ広げて2600ミリにしたことです。

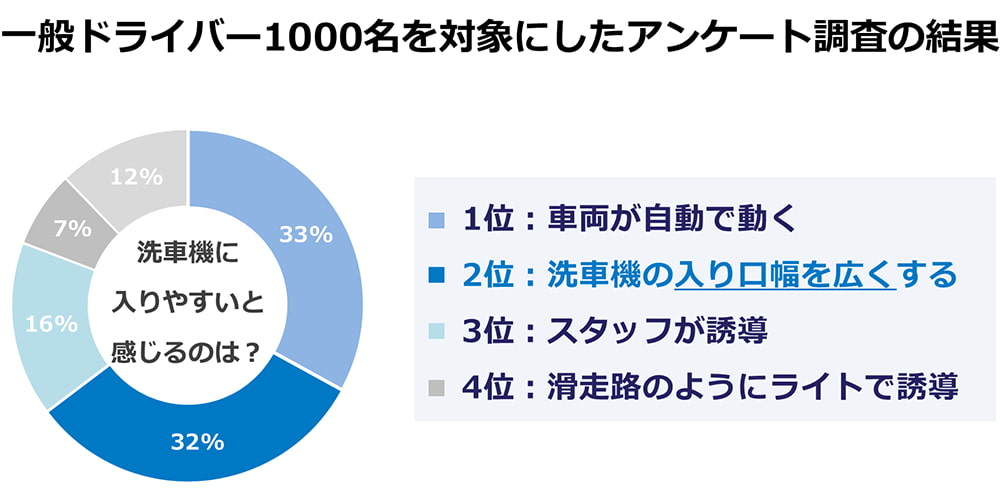

車のボディサイズの大型化にともない車幅も拡大傾向にあり、ドライバーの皆さまからは「車を洗車機に入れにくい」というお声をいただいていました。そこで2024年に洗車機の販売・サービスを担っているダイフクプラスモアがアンケート調査を行い、「洗車機に入りやすいと感じるためにはどうしたら良いか」ということをお聞きした結果、「スタッフが誘導する」などよりも、「洗車機の入り口幅を広くする」方が良いという回答が多かったので、間口の拡大に取り組みました。

洗車機の導入は、既存の設置店舗におけるリニューアル需要が主になっています。そのような中で、間口を広げたことで設置スペースも大きくなってしまうと、既存のスペースに余裕がなく設置できないということも考えられましたので、外寸は変えないという前提で開発に挑戦し、フレーム構造をイチから見直すなど、大幅な設計変更を施しました。

洗車機の内側が広がりましたが洗浄力や乾燥力は変わらないのでしょうか。

はい。内寸が広がった分、サイドブラシや乾燥用のサイドノズルも車体から遠ざかり、車幅が狭い軽自動車などに対する洗浄力や乾燥力が低下することが想定されましたので、車両の側面下部を重点的にブラッシングするロッカーブラシと可変式のサイドノズルを標準搭載しています。

ブラッシング音を従来よりも10dB以上低減

ブラシの形が特徴的ですね。

これが2つ目の業界初となる静音ブラシ「ラッフルブラシ」です。従来のブラシと同等の洗浄力を保ちながら、静音性を高め、さらにスポンジ素材のブラシと同レベルの耐久性も実現しました。

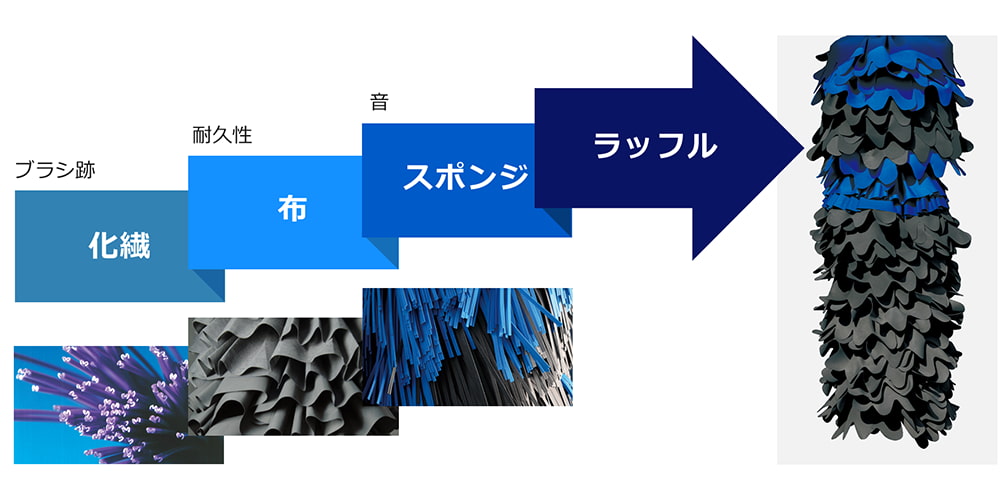

現在使われている洗車機のブラシは主にナイロン製の化繊ブラシ、不織布を採用した布ブラシ、そしてスポンジブラシの3種類で、特徴はそれぞれ異なります。まず洗車機が誕生した1960年代当初は化繊ブラシが主流でした。現在では、特殊ゴムの配合や断面を波形状にするなど、ソフト化が進んでいますが、当時はナイロンの成分が車体に付着して跡になってしまうことがあり、拭くと取れるのですが、車に傷がついてしまったと勘違いされてしまうという課題がありました。

そこで開発した布ブラシは、ブラシの面が広くなったことで、その課題は解決されましたが、素材の性質上、交換時期が化繊ブラシより短いというのがネックでした。現在、主流になっているスポンジブラシは他のブラシより耐久性が高いことから長く使える一方、洗浄時の音が大きくなる傾向があり、洗車機の利用に不慣れな方の中には「音が怖い」といった声も寄せられていました。

そこで今回、スポンジと布の「いいとこどり」を目指して開発した「ラッフルブラシ」では、新素材のスポンジを採用した上、取り付け方を布ブラシ風に工夫することで、従来のスポンジブラシに比べてブラッシング音を10dB以上低減(当社調べ)することに成功しました。

開発で苦労したことは。

最終的にはラッフル形状になりましたが、そこに至るまでには直線をはじめ、さまざまな形状を試行錯誤し、また静音性を高めるためにブラシの厚みを薄くしすぎると耐久性が損なわれるため、バランスの見極めにも苦労しました。さらに、洗浄性を最大限に発揮するためには、ブラシの回転数や、車の部位ごとに適した押し付け具合を見つけ出す必要があり、ここでも多くの調整が求められました。

洗車機用に最適化した純水生成装置

その他の特長を教えてください。

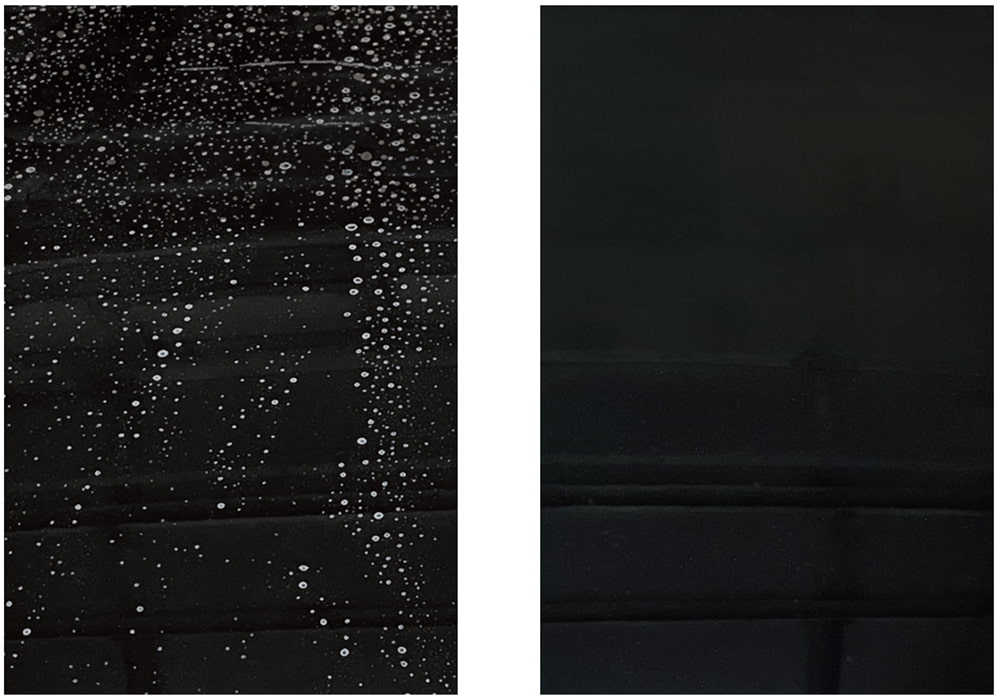

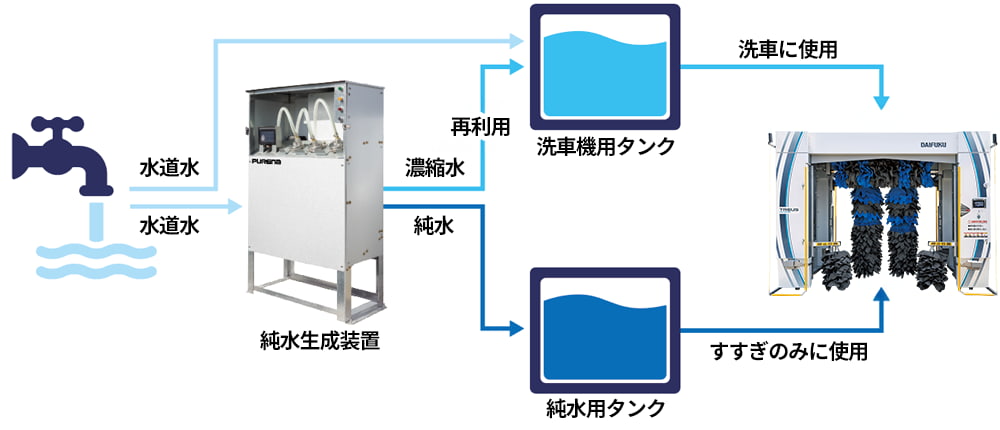

洗車機メーカーとして初めて純水生成装置を自社開発したことです。これが3つ目の業界初になります。純水は、ミネラルなどの不純物をほとんど取り除いた水のことで、これで洗うことでウォータースポット(水跡)が残りにくくなり、洗車後の拭き上げ作業が大幅に軽減できます。

水道水の方はウォータースポットが残っている。

純水生成装置メーカーの汎用製品を搭載した洗車機では、すべての洗浄工程に純水が使用されている上に、純水を生成する際に発生する不純物が濃縮された水は廃棄されていますが、洗車機専用に設計したダイフクの装置は、適切な純度の水を最後のすすぎの時だけ使用することで生成能力を最適化した上、濃縮水をタンクに回収して水道水で薄めて洗浄に再利用する仕組みを採用しました。シャンプーなどの液剤を使う際にまで純水で洗う必要はないからです。純水の生成量を抑えたことで装置の小型化につなげ、ランニングコストを低減できたことに加え、濃縮水を再利用するという環境にも配慮した仕様となっています。

当初、開発メンバーの間でも濃縮水は捨てる必要があるという固定観念が強く、その方向で検討していましたが、設置店舗のお客さまから「もったいないので捨てたくない」というお声を多くいただき、検討を重ねて現在の形にたどり着きました。洗車の工程や現場のニーズを熟知している洗車機メーカーだからこそ開発できたと考えています。また、4つ目として、紫外線(UV)の影響を受けやすい樹脂バンパーなどの劣化を抑制できる新液剤も業界で初めて開発しました。

最後になりますが、ダイフクの洗車機生産は、中期経営計画の最終年度となる2027年に50周年を迎えます。50年にわたり培った洗車技術を生かして、高い洗浄力だけでなく、ドライバーが安心して利用できる製品・サービスを今後も開発・提供し続けていきます。

株式会社ダイフク

オートウォッシュ事業部

設計部 標準設計グループ グループ長

金丸 慎治

このサイトは株主、投資家向けです。

「株主・投資家の皆さまへ」のサイトで提供している情報は、株主、投資家(個人投資家を含みます)の皆様に当社の活動内容に関する情報を提供することを目的として作成されています。一般の方への情報提供を目的としたものではありませんのでご了承ください。

あなたは株主、投資家、関係者ですか?